大都会の真ん中にある永遠の杜「明治神宮」

新宿と渋谷の間に位置し、大都会東京にいることを忘れてしまうほど緑豊かな森に囲まれた明治神宮。面積約70万平方メートルの境内は、10万本の樹木を集めた人口の森です。

初詣参拝客数は例年日本一位を誇り、年間を通じてご祈願や、幅広い祭典と行事などを執り行う明治神宮御苑には、清正井(きよまさのいど)や花菖蒲が咲き誇るなど、多くの見どころがあります。

安らぎに満たされた癒しの場所として、人々に親しまれ、愛されている明治神宮。長年にわたり、多くの人を惹きつけてやまないその魅力を、詳しく紹介していきましょう。

明治神宮の御祭神

明治神宮には明治天皇、昭憲皇太后がまつられています。明治天皇は、明治維新という大業を成し遂げた第122代天皇で、様々な法律や制度を制定し、新時代の日本の根幹となる政治の基盤を作りました。また、昭憲皇太后は生前、日本赤十字社への支援など社会福祉関係の事業や、現お茶の水女子大学などの設立に大きく寄与するなど我が国の女子教育に熱心に力を注ぎました。

しかし明治45年(1912年)に明治天皇が61歳で崩御。その2年後の大正3年(1914年)、明治天皇の後を追うように昭憲皇太后が崩御されます。この際、お二人の業績を称え、御神霊をおまつりしたいとの熱い願いが国民から沸き上がり、生前お二人がよく訪れていたゆかりの地である代々木に、明治神宮を創建することになりました。

明治神宮の「永遠の杜」

代々木は、江戸時代を通じて大名の屋敷があった地域です。明治になってからそこを宮内省が買い上げ、御料地としました。しかし、神社建設地に決定した当時は、まだ草原や沼地しかない荒れた土地でした。明治天皇をまつる神社には、鎮守の森が必要です。そこで、この荒れ地に森を造成することが決まりました。

大正4年(1915年)、日比谷公園の設計者や、森林設計のエキスパートなど、そうそうたるメンバーが集まって明治神宮造営局を発足し、森の造成計画が本格的に始動します。

造成計画では「神社の杜は永遠に続くものでなければならない。それには自然林に近い状態を作り上げることだ。」の考えを基本として、その地に各種類の広葉樹木の混合林を再現し、人手を加えなくても自然にまかせて増えていく「永遠の杜」をつくることを目指しました。

ところが、この構想に思わぬ障害が生じます。当時の大隈首相が「明治神宮の杜も、伊勢神宮や日光東照宮のような荘厳な杉林にすべきだ。明治天皇を祀る社を雑木の藪にするつもりか。」と反論を唱えたのです。

そもそも明治神宮の造営地となった場所は、保水力に乏しく、潤沢な水を必要とする杉は十分に育たない可能性があり、計画がとん挫するかに思えました。

しかし、造成計画の中心人物だった林学博士の本多静六氏が、東京の杉と日光の杉について徹底的に解析を行い、東京の杉がいかに生育が悪いかを科学的に説明することで、大隈首相を説得することに成功したのです。

「もしこの時、説得できなかったら、今頃明治神宮の杜はやせ細ったみすぼらしい姿になっていただろう。」と、振り返る専門家もいます。

このような紆余曲折がありながらも、自然林に近い杜を作るため、100年先を見据えた壮大な「永遠の杜」づくりが動き出しました。

このような紆余曲折がありながらも、自然林に近い杜を作るため、100年先を見据えた壮大な「永遠の杜」づくりが動き出しました。

本多博士たちの情熱も次第に全国に広がり、全国の青年団からは述べ11万人が集まって350種を超える樹木が植えられ、ついに世界でも珍しい人口の杜が大都会の真ん中に誕生しました。

そして現代。関東大震災や戦災をも乗り越えて今なお残るこの森は、絶滅の危機に瀕している動物も生存しているほか、日本で初めて「ジングウウスマルヒメバチ」が発見されるなど、生態系でも注目されています。人工の杜が成長し、変化することにより命の営みを育む、奇跡を生んだのです。

明治神宮の見どころ

大鳥居

参拝において中心部となるのは本殿と社殿ですが、明治神宮にはいくつものパワースポットがあります。

まずは、神社に入る際に必ず通る鳥居。明治神宮には8基の鳥居がありますが、その中でも原宿駅を出てすぐの南参道から明治神宮に入る際に通る第二鳥居の柱は、直径1.2メートル、高さ12メートル、重さ13トンで、樹齢1,500年を超える巨木でつくられており、木造の明神鳥居として日本一の大きさを誇ります。

初代の大鳥居は昭和41年の落雷によって破損してしまったため、遠く台湾から運ばれたヒノキを使って昭和50年に2代目が誕生しました。当時はこれほどの木が日本にはなかったため、台湾の木を使うことになったそうです。大鳥居には様々な人達の思いが込められていたのです。

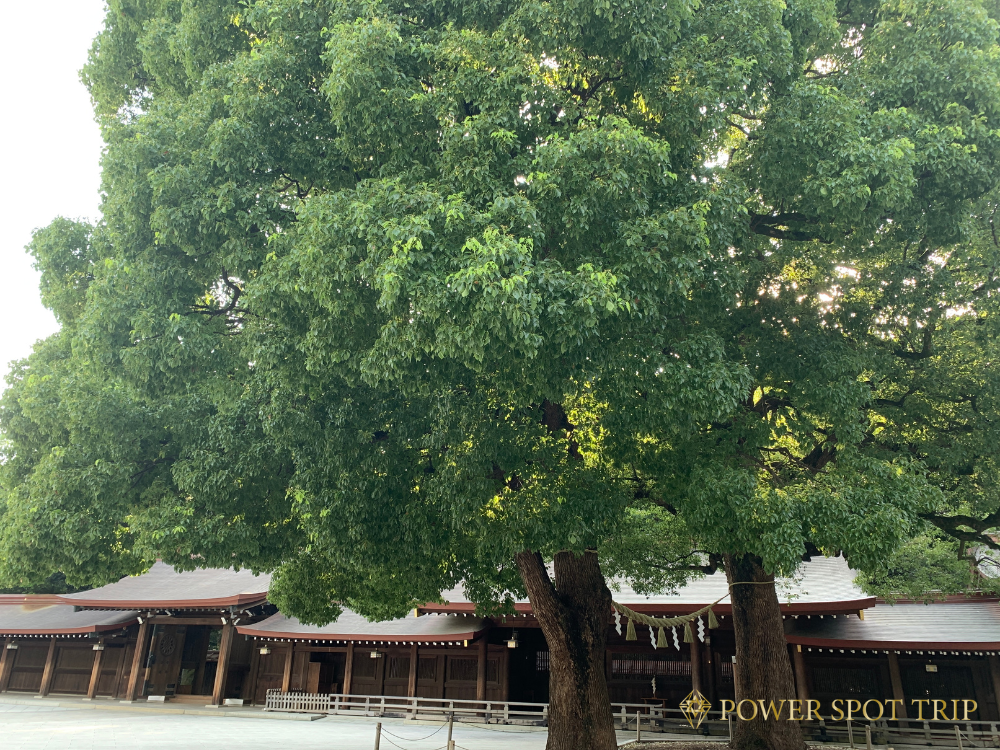

夫婦楠(めおとくす)

次に紹介するのは夫婦楠です。大正9年の明治神宮創建時に植えられた2本の大きな楠は、しめ縄で結ばれており、縁結びのご神木となっています。良縁に恵まれたい方、恋人や夫婦の縁を深めたい方は、外拝殿前でのお参りの後、夫婦楠にも参拝しています。

明治天皇と昭憲皇太后の仲が良かったことから、夫婦円満や家内安全の象徴として親しまれているほか、戦禍にも耐え、樹齢も100年を超える木です。ご神木ですので、くれぐれも直接触れないように注意しましょう。

清正井(きよまさのいど)

マスコミにも取り上げられ話題となった清正井は、都会では珍しい湧き水の井戸です。東京都の調査では、年間をとおして水温は15度前後と一定を保ち、毎分60リットルもの豊富な水が湧き出ています。

虎退治でも有名な江戸時代の武将、加藤清正が自ら掘ったという伝説も残る清正井の水は、吸い込まれそうなほど清らかで、浄化のエネルギーを感じることができます。

ここがパワースポットと言われる所以は、「清正井」が富士山と皇居を結ぶ龍脈にあるとされているからです。龍脈とは、風水で気の流れる地下のルートのことで、清正井は龍脈からの気が地表に吹き出すポイントである「龍穴」であるとされ、その地は繁栄に結びつくとされています。

また、清正井を待ち受け画面にすると幸運が訪れるとも言われています。井戸の澄んだ水面が揺れる様子の画像が最適、という声もありますので、試してみてはいかがでしょうか。

ただし、清正井は訪れるタイミングに注意しましょう。陰の気が満ちるとされる夕暮れ時や雨の日に行くと、悪い気をもらいやすくなるとも言われており、そんな時は同じ水の恩恵を受けている菖蒲田や南池の方へ行くのがおすすめです。

亀石

亀石は、その名のとおり亀のように見える石です。亀は日本や中国では長寿の象徴として昔から縁起の良い動物として、知られています。また、甲羅が小判などのお金の形に似ていることから、金運も招くとされています。

本殿の奥にあるため、亀石の存在はあまり多くの人に知られておらず隠れたパワースポットといえるでしょう。

かなり大きさのある石で、特に囲いなどもないので自由に触ったりすることもできます。特に亀の頭の周りは強いパワーがあるとされています。直接触れて、エネルギーを感じ取ってみましょう。

花菖蒲(はなしょうぶ)

御苑の花菖蒲は、明治36年、明治天皇の思し召しにより昭憲皇太后のために植えられたものです。6月の梅雨のころに咲く花菖蒲は、初夏の訪れを告げる代表的な花のひとつです。

現在、16枚の菖蒲田には、野外での立ち姿が美しいとされる江戸系の原種を中心に150種1,500株が咲き競います。清正井(きよまさのいど)から湧き出た清らかな水によって潤う菖蒲田の道を歩き進むと、御苑の杜に花菖蒲が溶け込み、えもいわれぬ独自の景観を作り出します。花菖蒲の凛とした佇まいと気品漂う様を見に、毎年多くの観光客が訪れています。

酒樽とワイン樽

南参道の両側には、酒樽とワイン樽がずらりと展示されています。全国から献納された清酒菰樽という日本酒の酒樽に加え、ワイン樽も並べられており、神社とは思えない不思議な珍しい光景が見られます。

これは、明治天皇が西洋文化を積極的に取り入れ、ワインを好んで飲まれていたため、フランスのブルゴーニュ地方から献上されたからだそうです。和洋折衷の景色が見られるのも明治神宮ならではですね。

明治神宮の授与品

お守り

お守りは授与所(長殿、神楽殿、南授与所)でいただくことができます。たくさん種類がある中で特に人気なのは、開運木鈴「こだま」です。このお守りは、風雨の影響を受けて折れたり、自然に地に伏したりしたご神木を敬い「こだま」として作られます。

漆喰、白木づくりの2種類があり、木によっては木肌の色や木目、さらに音色が異なるため、世界に同じものは2つとありません。自分にあったお好みのお守りを購入してみるのもよいでしょう。

御朱印

御朱印は、長殿のみでいただけます。明治神宮の御朱印の特徴としては、菊紋と桐紋を併せた神社紋が押印されるほか、皇紀も記されます。皇紀とは、初代天皇が即位された年を元年とする日本独自の紀年法で、令和3年は皇紀2681年になります。皇紀を記した御朱印は、なかなか見かけませんね。

明治神宮の特にパワーがある場所

様々なパワースポットが点在する明治神宮、その中でもやはり清正井は欠かせません。清正井には、全体運や金運・仕事運の上昇、浄化効果があるとも言われています。ただし前述のとおり、訪れるタイミングには要注意。夕暮れ時や雨の日は避けて、逆効果にはならないよう注意しましょう。

まとめ

賑わう街中から鳥居をくぐり抜け、神域に入ると本殿を中心に広がる深い森は、空気まで変わり別世界につつまれて、神気に満ちています。四季を通じてまた違った風景を楽しむこともできます。その陰には、「永遠の杜」をはじめ関わった先人たちのたゆまぬ努力があり、今日のパワースポットと言われる所以があります。

ぜひ、明治神宮へ実際に行って、自分の目で見て、空気感を存分に感じてみてください。

ライターネーム/サクヤ凛

基本情報

住所:〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1-1

電話番号:03-3379-5511

開門時間:5:00~6:40

閉門時間:16:00~18:30 ※日の出と共に開門し、日の入りに合わせて閉門するため、月ごとに異なります。

定休日:年中無休

拝観料:無料

アクセス:JR山手線「原宿駅」から徒歩すぐ/副都心線「明治神宮前駅」から徒歩すぐ

公式サイト:明治神宮 (meijijingu.or.jp)

※記載した金額等は2021年11月時点のものであり、変更の可能性があります。