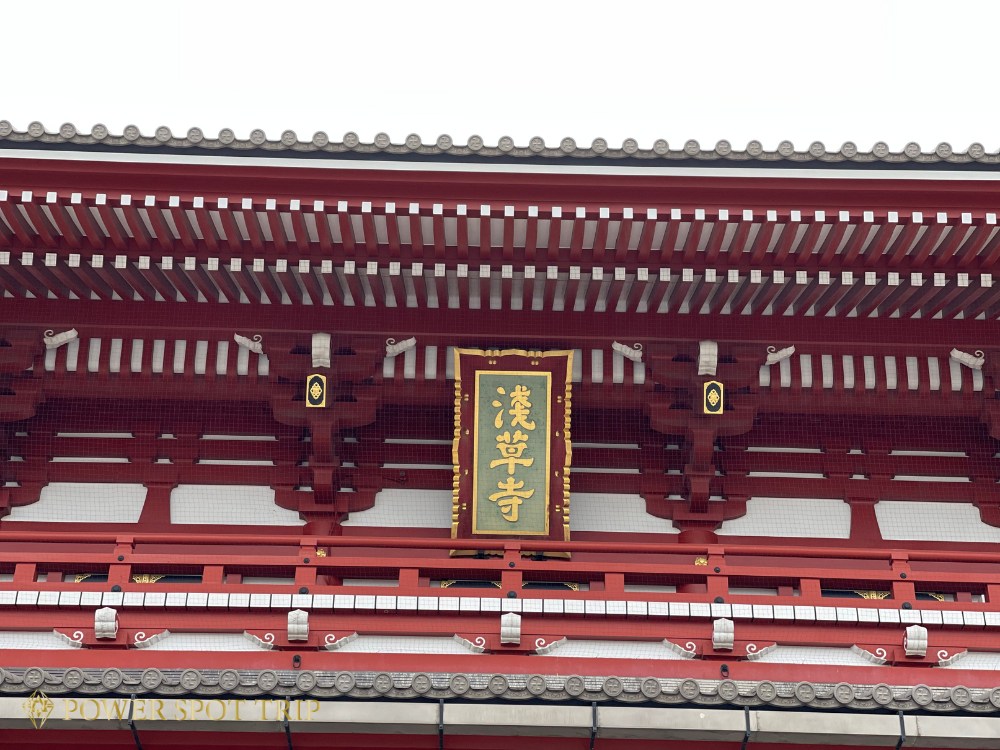

浅草寺は庶民の心の支え「浅草の観音さん」

新しいスポットの東京スカイツリーや、レトロな懐かしさのある商店街など、大人気の観光地、浅草。その中心的存在は東京最古のお寺、浅草寺です。古くは源頼朝、足利尊氏が祈願し、江戸時代に幕府の祈願所に指定されると、江戸文化の中心地として栄えました。

長年、多くの人々から愛され「浅草の観音さん」として、地元の人々からも親しみをこめて呼ばれています。また、雷門以外でも本堂や五十塔などたくさんのパワースポットがあり、歴史も古いため不思議な伝説も数多く残っています。

見どころ満載の浅草寺について、いろいろな方面からご紹介していきましょう。

浅草寺の歴史

誕生

浅草寺の歴史は古く、1,400年前の飛鳥時代までさかのぼります。

西暦628年(推古36年)3月18日、地元の漁師をしていた檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)の兄弟が、夜明けの隅田川で漁をしていると、一体の観音像が網にかかりました。兄弟は仏像をよく知らなかったため、像を水中に投げて、場所を変えながらまた漁を続けます。

しかし、そのたびにまた網にかかったのは観音像だけで、魚は一匹も捕れません。二人は漁をあきらめ、観音像を持ち帰ることにしました。

地元の有力者、土師中知(はじのなかとも:名前は諸説あり)に見てもらったところ、聖観世音菩薩像だとわかりました。中知は「仏様のお名前を称えて、一心に願い事をすれば功徳を必ず授けてくださる」と、浜成・竹成や近所の人々に説きました。

やがて、中知は自宅を寺にして観音様を安置し、礼拝供養に一生を捧げたのです。この寺が、浅草寺のはじまりだと言われています。

観音像が引き上げられるとその日、一晩で千株もの松の木が生え、3日後に金のうろこをもった龍が天から降りてきました。この伝説が、浅草寺の山号である金龍山の名前の原点となっています。

また、これにちなんで金龍の舞が現在も奉演されています。長さ5メートル、重さ80キロの金龍の勇ましい華麗な舞は、3月18日のご本尊示現会と10月18日の菊供養の日に毎年披露されています。

浅草寺の境内では、この龍の絵や彫刻なども見ることができます。雷門や宝蔵門の大提灯の裏側に龍の彫刻が掘られていたり、川端龍子作の「龍の図」が本堂の天井にあったり、探して見つけてみるのも楽しいですね。

秘仏

645年(大化元年)、勝海上人という僧が、浅草寺の観音堂を修復しました。すると、上人の夢に観音様が現れ、「みだりに拝するなかれ」と告げられます。以来今日まで、聖観音菩薩は秘仏中の秘仏として本堂の奥深くにある厨子に安置されることになりました。

秘仏と定められて以降、実物を見た人は、ほとんどいません。あまりの長期間、秘仏であったため、「本当に本尊があるのか」と疑いの声もありました。明治維新の廃仏毀釈で、役人が強引に扉を開けようとしたところ、そのうちの1人が謎の事故死を遂げるという出来事もあり、ますますその謎は深まります。

当時の住職は、この出来事のあと、「住職なのに、ご本尊を見たことがないというのは情けない」と、仏罰の覚悟で扉を開く決心をします。するとそこには、伝承どおり1寸5分余りの大きさの、観音像が収められていたということです。

現代においても、浅草寺は12月13日に、1年に1度ご本尊の開帳をしています。そこで姿をあらわすのは、857年に円仁(慈覚大師)が秘仏の代わりとして作った、本物そっくりの「御前立ご本尊」です。聖観音菩薩は絶対秘仏として、今も守られ続けているのです。

焼失と再建

浅草寺は幾多の地震、火災に見舞われ倒壊、焼失を繰り返してきました。1041年(長久2年)関東に大地震が起こり、建造物が倒壊。10年後の1051年(永承6年)に再建するも、28年後の1079年(承歴3年)には原因不明の火災で炎上してしまいます。この時に、ご本尊が榎の木に自ら避難されたとの故事も残されています。

その後の1169年(仁安4年)、用舜上人が中心となり再建を目指します。このとき、用舜上人が取得した、聖観音の秘法により大雨が降り、その勢いで山で伐採した材木が次々と隅田川に流れ着きました。そのお陰で、数多くの用材が無事確保できたと言われています。浅草寺と隅田川の深い関わりがわかる言い伝えだといえるでしょう。

ところが最大の危機が訪れます、太平洋戦争です。昭和20年の大空襲で、浅草寺は本堂も焼け落ち、焼失してしまいます。

しかし、ご本尊はその直前に青銅製の手水鉢に収められ、地下深くに埋められました。焼け野原化した中で、聖観音菩薩は戦禍を息抜き日本人の希望として、今日まで多くの人々に慕われることになるのです。

浅草寺のみどころ

雷門

浅草寺のシンボル的存在の大きな提灯は、あまりにも有名です。観光客の定番フォトスポットとして大人気であり、毎日、多くの人でにぎわいを見せています。

提灯は全体で高さ3.9メートル、幅3.3メートル、重量は約700キログラムあります。焼失と再建を何度も繰り返してきましたが現在の雷門は、1960年に松下幸之助氏により寄進され修復されました。

雷門の正式名称は「風雷神門」と言います。その名の通り、門の左右に安置されている風神と雷神に由来しており、浅草寺を洪水や火災から守ると言われています。

大きな赤い提灯ばかりに目がいきがちですが、雷門の裏側には、天龍・金龍の彫像もあります。提灯底部には見事な龍の彫刻も施されていますので、細部にまで注目してみましょう。夜にはライトアップされ、昼間とはまた違った荘厳な姿を見ることができます。

宝蔵門

浅草寺の門というと雷門のイメージが強いですが、宝蔵門も見事な建造物です。金剛力士像が2体安置されていることから、仁王門とも呼ばれています。

収蔵庫としての役割も果たしており、門の背後には大わらじが吊るされています。大わらじの長さは4.5メートルあり、仁王の力を表しています。「こんな大きなわらじを履く者がこの寺を守っているのか」と、驚いて魔が逃げていくと言われています。

五重塔

朱も鮮やかな五重塔は、本堂の西南に位置し地上53メートルあり存在感があります。945年に平公雅により建立され、その後焼失、再建を繰り返し、現在の塔は1973年に再建された建物です。お釈迦様の遺骨を納める墓所で、仏舎利塔とも呼ばれます。

仏教の発祥地、インドではドーム型の形をしていますが、大陸を渡り中国で五重塔になったことから、日本でもこのような形で現在まで継承されています。

本堂

本堂の前には香炉があり、煙がもくもくと上がっています。体の悪い部分に煙をかけると良くなると言われています。

腰、肩、足など体の痛い部分や具合の悪い箇所に煙をあててみたり、頭にあてる人もたくさん見かけます。頭を良くする、つまり賢くなるという言い伝えがあり、お子さんにかける親御さんもいます。けがれを落とす意味もありますので、参拝前にまずはこの煙で心を清めましょう。

入り口には、「志ん橋」と書かれた雷門に負けず劣らずな大きな提灯があります。本堂には、本尊の聖観音菩薩が安置されています。それにちなんで、観音堂とも呼ばれています。

ご利益は、「所願成就」です。縁結びや学業成就など特定のご利益ばかりではなく、心に願うあらゆることが叶うと言われています。

御本尊を祀る内陣には、靴を脱いで誰でも入ることができます。お賽銭を投げてお参りして帰るだけではもったいないですね。せっかく浅草寺へ来たのならぜひ、内陣まで行ってお参りしましょう。

鳩ポッポの歌碑

誰もが一度は耳にしたことがある、童謡「鳩ポッポ」。明治33年、作詞家の東くめが、浅草寺の境内で子どもたちが鳩と戯れている様子を見て歌詞を書き、滝廉太郎が作曲しました。「お寺の屋根」という歌詞は浅草寺の屋根と言われています。

歌碑は、本堂の西側に建っています。彫刻の鳩に混じって本物の鳩がいることもあり、心が和む風景も見られますよ。

仲見世通り

「仲見世通り」は、浅草寺の表参道にある大きな商店街です。現存する日本の商店街で最も古いと言われています。

全長250メートルの参道は、景観を守るため電柱を撤去し、歴史情緒溢れる景色が保たれています。通りには、伝統工芸品、おみやげ物のお店が軒を連ね、外国人観光客にも大変人気のあるスポットです。

また、人形焼やきびだんごなど、浅草名物のグルメも味わえます。ただし、食べ歩きは禁止されていますので、購入後は出来立てをお店の前でいただくなどしてから観光しましょう。

なでぼとけ

なでぼとけは、宝蔵門の近くにひっそりと佇んでいる浅草不動尊です。穴場的スポットで、混みあうこともないのでおすすめです。

自分の体で不調な部分があれば、なでぼとけのそれと同じ場所をなでれば、健康になると言われています。気になる方は、ぜひなでてみてくださいね。

六角堂

東京最古のお寺、浅草寺ですがその中でも最古の建造物が、六角堂です。室町時代にまでさかのぼり、400年以上の歴史があります。

その名のとおり、六角形の不思議な形をしています。建物の下には、11段の石積みをした深さ1.5メートルほどの井戸のような穴が掘られています。屋根の美しい曲線など、歴史を感じてみるのもいいですね。

淡島堂

女性には特に足を運んでいただきたい淡島堂(あわしまどう)は、本堂の西にあります。こちらも離れた場所にあるため参拝客は多くなく、靴を脱いで中でお参りすることができます。

江戸時代、女性に優しい神様を祀る和歌山県にある加太神社の淡島明神をお迎えし、建てられたお堂です。女性の守り神である淡島明神は、婦人病の女性を守護するために、神様になったと伝えられています。

婦人病平癒、安産、子授け、人形供養など、昔から女性に関するあらゆることに霊験のある神様で、女性の信仰を集めてきました。

また、江戸時代には裁縫技能の神様としてもお参りされていました。そこで、毎年2月8日頃、使って折れてしまった針をお豆腐に刺して感謝する針供養が行われています。

影向堂(ようごうどう)

1994年に建設されたお堂になります。本尊をお助けする干支ごとの守り本尊8体が祀られ、また堂外には浅草七福神や大黒天も祀られています。

また、影向堂では御朱印の発行も行われています。いただける御朱印は複数ありますが、本尊(聖観音菩薩)の御朱印と、大黒天(浅草名所七福神)の御朱印が主な2種類になります。

浅草寺の授与品・おみくじ

お守り

浅草寺の代表的なお守りといえば、「金鱗守」です。浅草寺ご本尊の聖観音菩薩と、十二支にちなんだ各人の守り本尊、それぞれがあります。

干支の金鱗守は、表側は十二支それぞれの守り本尊の梵字を表し、裏は金龍の鱗が施されています。また、観音菩薩の金鱗守は、観音菩薩の梵字を表しています。

自分の干支のご本尊だけでなく、龍神のご加護も受けられる贅沢なお守りなので、ぜひ授かっておきましょう。金鱗守のご利益は、開運招福、良縁招結、海上厄災消除です。

おみくじ

「浅草寺のおみくじには凶が多い」こんな噂を聞いたことはありませんか。

それは、「観音百箋」(かんのんひゃくせん)という平安時代から伝わる、由緒正しいおみくじの方式を今日まで守っているからです。この方式だと、7対3の割合で吉凶を配分するので、凶が出る確率が高くなるのです。

多くの神社仏閣は、凶が多いとおみくじを引かれないため配分を変えていますが、浅草寺はそのままなので日本一凶が多いと、言われています。

それでも、浅草寺のおみくじは大人気です。「本当に凶が出るのか試してみたい」「凶が多いからこそ、大吉を出したい」と理由は様々ですが、多くの人がおみくじを引いています。たとえ、凶が出たとしても、以後の行いで吉に転じるとも言われています。皆さんも運を試してみてはいかがでしょうか。

浅草寺の特にパワーのある場所

浅草寺は様々なご利益のあるスポットが多く並びますが、その中でもご本尊の「聖観音菩薩(しょうかんのんぼさつ)」がまつられる本殿が最強と言えるでしょう。 ここは日本最古の観音霊場とも言われており、開運、厄除け、金運、健康運など様々なご利益をいただくことができます。

ここは日本最古の観音霊場とも言われており、開運、厄除け、金運、健康運など様々なご利益をいただくことができます。

ちなみに浅草寺のお参りは、お賽銭を入れ、合掌して一礼、さらに軽く一礼の順が作法とされていますよ。

まとめ

浅草寺はご本尊、聖観音菩薩や龍神などのパワーをはじめ、広い境内にたくさんのご利益スポットが散在しています。ゆっくりと時間をかけて、神仏のパワーを感じながら境内をめぐってみましょう。そして、仲見世で美味しい浅草グルメを満喫して楽しみながらお参りするのも良いですね。

人が集まる活気ある土地のエネルギーとあいまって、あなた自身のエネルギーも満たされていくことでしょう。

ライターネーム/サクヤ凛

基本情報

住所:東京都台東区浅草2-3-1

電話番号:03-3842-0181

拝観時間:境内自由(本堂などは4月~9月:6時~17時、10月~3月:6時30分~17時)

定休日:年中無休

公式サイト:https://www.senso-ji.jp/

拝観料: 無料

アクセス(鉄道):

・東武スカイツリーライン:浅草駅より徒歩5分

・東京メトロ銀座線:浅草駅より徒歩5分

・つくばエクスプレス:浅草駅より徒歩5分

・都営地下鉄浅草線:浅草駅A4出口より徒歩5分

アクセス(バス):

・都営バス

・京成タウンバス

・台東区循環バスめぐりん

※駐車場がありませんので、公共交通機関がおすすめです。

※記載した金額等は2021年11月時点のものであり、変更の可能性があります。