出雲大社は縁結び・福の神が鎮座する神話の故郷

出雲大社は正式名称を「いづもおおやしろ」と称します。だれもが知る縁結びの神様で、日本最大級の大しめ縄や、御本殿屋根の巨大な千木(ちぎ)などが有名です。神々が集う出雲の地に、象徴的な存在感を放つ出雲大社。数千年の歴史があり、古代より人々から深く崇拝されてきた出雲大社について、成り立ちや由来、正式な参拝方法にいたるまで、詳しくご紹介します。

出雲大社の歴史

はじまり

国宝にも指定されている現在の本殿は、1744年に造営され高さは、約24メートルです。ところが、出雲大社の社伝によると、太古の時代には本殿の高さはなんと現在の4倍で、約96メートルもあったそうです。本殿背後にある八雲山は、約100メートルなので高さはほとんど変わりません。山の頂上からすぐに、千木(本殿の屋根の先端に交差した二本の木)が見えていたわけですから、現代でも圧倒される高さの建物が、すでに古代に存在していたというわけです。

また、平安時代でも48メートルの高さがあり、貴族の子弟の教科書には当時の高い建物のベスト3の中に挙げられていたそうです。それによれば、1位が出雲大社の本殿、2位は東大寺大仏殿、3位に京都御所の大極殿で、高さは日本一を誇っていたと記されています。当時の技術が果たして木材建築で可能かどうか、あまりの高さに疑問視する声も挙がり、明治時代から様々な研究がなされてきました。

そしてついに、本殿南側に鎌倉初期に造られたと推定される、巨大な杉の木三本一組の柱根が、2000年に発掘されました。この大きな発見は、巨大な神殿が実際に存在したことを裏付ける、確かな証拠となっています。なお柱根の実物は、宝物殿で現在見学することができます。

主祭神・ご利益

出雲大社は、日本最古の歴史書である「古事記」に、創建の由縁が書かれているほどの古社です。主祭神は、大きな袋と打ち出の小槌を持つ、だいこく様でおなじみの「大国主大神」(おおくにぬしのおおかみ)です。

古事記の中の国譲り神話で、高天原の天照大御神(あまてらすおおみかみ)から、大国主大神は国を譲られました。その時に造営された壮大なる宮殿が、出雲大社のはじまりとされています。大国主大神は、多くの兄弟の末っ子で出雲の地に誕生しています。

「因幡の白兎」の神話でも有名です。白兎がサメに全身の皮をはがれ泣いていると、そこに大国主大神の兄弟が現れました。「海水に浸かって風に当たっていればそのうち治る。」と嘘の情報を伝えたため、白兎の傷はより一層悪化してしまいました。

大国主大神は、傷ついた白兎を見つけると「真水で塩を洗い、蒲(がま)の穂に包まれていたら良くなる」と本当のことを教えます。優しい大国主大神のおかげで白兎の傷が治ったというお話で、兎はその後、大国主大神の神使いとなり大国主大神に仕えました。その後、大国主大神は出雲の国を繁栄させることに成功し、国造りの神様といわれます。

また多くの女神と結婚し、子供をたくさんもうけたため、これが由縁で縁結びの神様ともいわれるようになりました。縁結びは男女の縁に限らず、人々が関わるあらゆる縁を結ぶとされるため、多くの人々が良縁を授かろうと全国から参拝に訪れています。

出雲大社の正式な参拝方法

四つの鳥居

神門通りの入り口には白い大鳥居があり、一の鳥居と呼ばれています。出雲大社には、鋼、銅、石、鉄でできた異なる鳥居が四つあります。鳥居は、私たち人間の住む俗世界との区切りで、神域への入り口になります。四つの鳥居をくぐるごとに神様に近づきますので、くぐる時は必ず一礼しましょう。真ん中は神様の通り道なので、左右どちらかから入るのが礼儀です。

なお、一の鳥居にかかっている正面につけられた額(扁額)は、畳6畳分の大きさがあり、日本最大級を誇ります。また、二の鳥居から本殿へ続く参道は、下り坂になっています。通常は階段などがある上りになるので、全国的にも珍しい光景です。

祓社(はらえのやしろ)

境内に入り、すぐ右側に小さな祠が見えます。まず、ここでお参りして、日常で身についてしまった心身の穢れを、お祀りされている「祓井神」(はらいどのかみ)に祓い清めていただき、本殿へと進みます。

手水舎(てみずや)

こちらでは、作法にのっとり手と口を清めます。現在は、新型コロナ感染予防により、柄杓を使用しないため流水手水になります。

拝殿

拝殿では、参拝者のご祈祷や、様々な諸祭事が行われます。出雲大社の参拝の仕方は一般の神社と異なり「二礼四拍手一礼」になります。二度拝礼をして四回拍手を打ち、お願いごとをした後最後にもう一度、拝礼をして退きます。四回柏手を打つことで、し(四)あわせを招くといわれています。境内すべての社も同じ作法でお参りします。

参拝の時は、目上の人に会うような気持で、服装もあまりカジュアルにならないようにします。特にご祈禱など正式参拝は、スーツなどを着用して臨みましょう。

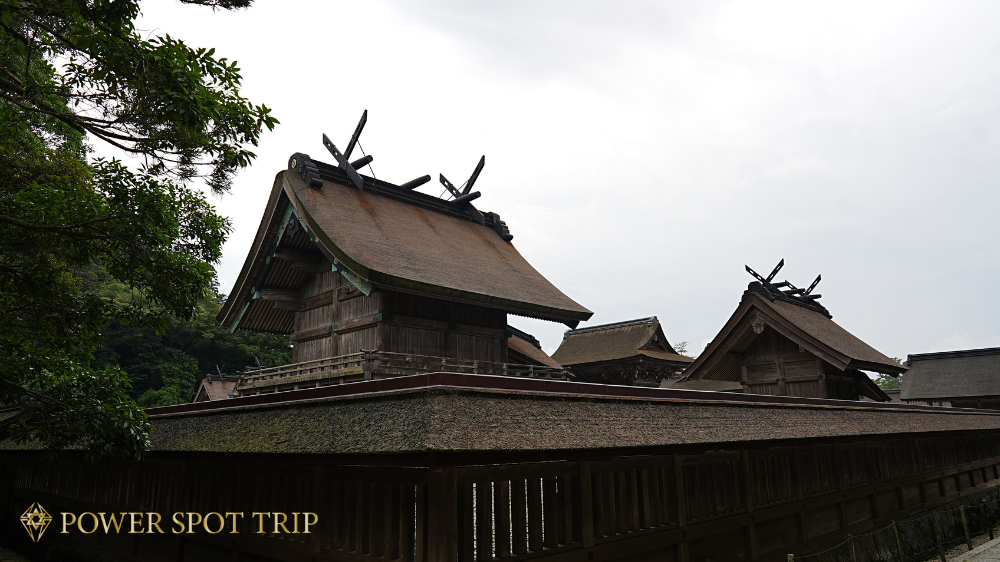

御本殿

御本殿は、大社造りといわれ神社建築様式では日本最古になります。厚い檜皮葺(ひわだぶき)の屋根の上には、二組の長さ7.9メートルの巨大な千木が交差して遠目からでも目を引きます。1744年の江戸時代に再建され、1952年に国宝に指定されました。

通常は、八足門(やつはしもん)から御本殿を望みながらの参拝になりますが、正月三が日では八足門が解放され楼門前まで入ることができるため、御本殿により近づくことができます。なお、2008年から2019年にかけて御本殿のみならず境内境外すべての社殿を対象に、60年ぶりとなる「平成の大遷宮」が執り行われています。

出雲大社の特にパワーがある場所

素鵞社 (そがのやしろ)

反時計周りに御本殿から回ると、真後ろに素戔嗚尊(すさのおのみこと)を御祭神とした、素鵞社が見えてきます。素戔嗚尊は、大国主大神の祖神(おやがみ)様でヤマタノオロチを退治したことで有名です。出雲大社創建時から見守り続けた八雲山の岩が、素鵞社の後ろに突き出ています。

聖なる山、八雲山は一般の人は入ってはいけない、禁足地になっています。ここは、その神聖な山に唯一触れることができる貴重な場所なのです。このため、素鵞社は知る人ぞ知る、隠れたパワースポットといわれています。岩に触れれば、不思議なパワーを感じたり、強いご利益がいただけるかもしれませんね。

また素鵞社の床下には、出雲大社から1キロほど西の稲佐の浜(いなさのはま)の砂が木箱の中に入って置かれています。この砂は素鵞社で清められているため、撒けばその土地を、祓い清める効果があるとされています。先に、稲佐の浜で砂を採り、素鵞社に供えて同量文の御砂を代わりにいただいて帰ります。

出雲大社の見どころ

十九社(じゅうくしゃ)

御本殿を中心として、東西両脇に特徴ある細長いお社があります。19枚の扉があるため「十九社」と呼ばれています。毎年、旧暦10月は全国の神様たちが出雲で神議(かみばかり)をしてお集まりになるため、地元が留守になることから「神無月」と呼ばれています。

しかし、出雲では逆に「神在月」になります。十九社は、この時の神様がお泊りになるお宿なのです。神在月は、全国の神様に一度にお参りできるとあって、十九社の前にはこの時期、行列ができるほどの参拝客が訪れます。

神在祭(かみありまつり)

出雲大社は年間で、多くの神事・祭典が斎行されています。天皇の勅使を迎え執り行われる大祭礼や、皇室の新嘗祭(にいなめさい)と同じ日に行う古伝新嘗祭、他にも福神祭、凉殿祭の行事があります。

中でも有名なのが、旧暦の10月10日から17日までの期間、全国から八百万の神様たちをお迎えして斎行される「神在祭」です。稲佐の浜で、全国の神様をお迎えする神迎祭(かみむかえさい)から始まり、龍蛇(りゅうじゃ)様を先導に大国主大神が待つ出雲大社へご神幸されます。

出雲大社で神在祭が執り行われ、最後に神等去出祭(からさでさい)で全国の神様をお見送りする古式ゆかしい神事です。全国の神様が集うまたとない機会のため、さまざまなご利益がいただけることから、例年多くの観光客でにぎわいを見せています。

本殿西遥拝所

御本殿の玉垣の西側にあります。心御柱(しんのみはしら)という太い柱が御本殿の内部中央にあり、時計回りに心御柱を中心に周ると御神座にたどり着くという、独自な構造になっています。御本殿内の御神座の向きは、実は正面ではなく西に鎮座しています。西遥拝所はあまり目立たない場所にありながら、大国主大神に正面に向かって参拝することができる貴重なスポットなのです。

神楽殿(かぐらでん)

出雲大社の象徴というべき、大しめ縄が神楽殿正面にかかっています。日本最大級の大きさで重さ5.2トン、長さ約13メートルもあり圧倒的な存在感です。古来より出雲大社では、向かって左を上位、右を下位とするしきたりがあるため、一般的な神社とは逆のしめ縄のかけ方になっています。現在のしめ縄は6年ぶりに2018年にかけ替えられました。延べ1,000人以上の地元の町民が、1年以上の歳月をかけて作成しています。

うさぎの石像

神話の「因幡の白兎」をモチーフにした「御慈愛の御神像」など境内いたるところに、うさぎの石像があります。散策していろいろな表情のうさぎたちと触れ合ってみても楽しいですよ。

宝物殿

長い歴史がある出雲大社に関わる貴重な美術品や文化財が、展示されています。国宝の「秋野鹿蒔絵手箱」や、高層神殿といわれた出雲大社御本殿を復元した模型も見ることができます。特に、御本殿近くから発掘された、古代の出雲大社の心御柱は見ごたえがあります。1メートルの太さがある3本の巨木を1本にして、強じんな柱にしていることから、今の御本殿の2倍の高さの48メートルあったという言い伝えを裏付けるいわれています。

まとめ

出雲大社は全てにスケールの大きなものに囲まれています、神社建築日本一の大きさの御本殿、神楽殿の大しめ縄、巨大な扁額が掲げられている大鳥居。また、畳75畳分、ポールの高さ47メートルの日本一大きさのある国旗もあります。太古の時代、高層神殿だった雄大な出雲大社を連想させ、大いなる国の王である大国主大神のおおらかさも現わしているといえるのではないでしょうか。

ライターネーム サクヤ凛

基本情報

住所:島根県出雲市大社町杵築東195

TEL:0853-53-3100(出雲大社社務所)

営業時間:参拝3~10月は6~18時、11~2月は6時30分~18時

定休日:無休

料金:無料

アクセス(公共交通):一畑電車出雲大社前駅→徒歩5分

アクセス(車):山陰道出雲ICから10km15分

駐車場:あり/380台/無料

公式HP:出雲大社 (izumooyashiro.or.jp)(最新の情報は公式HPでご確認ください。)