穴守稲荷神社は羽田空港からすぐ近く!幸運の砂でご利益アップ

羽田空港から徒歩圏内にある、穴守稲荷神社。堤防の守り神として江戸時代に創建され、明治以降は一大観光地として賑わいました。第二次世界大戦後は、羽田空港との歴史的な関わりを経て、現在にいたっています。

飛行機がすぐ間近で飛び立つ立地柄、航空安全にもご利益があります。2020年には、稲荷山や奥の宮が改修され境内全体が新しく美しくなりました。幾多の試練を乗り越え、今でも地元の人から厚い崇敬を受ける穴守稲荷神社について、詳しくご紹介します。

穴守稲荷神社の歴史

はじまり

江戸時代後期に東京都大田区羽田に建立された神社です。地域の鎮守で、当時は現在の羽田空港の敷地内に鎮座していました。1804年頃(文化元年)鈴木新田を開墾する際、沿岸の堤防に穴が開いて決壊し、水田が海水に浸かって甚大な被害が出てしまいます。

そこで村人たちは、稲荷大神を堤防の上に勧請して、天下泰平を祈願し祠をお祀りしたのが、はじまりとされています。ご神徳が「風浪が造りし穴の害より田畑を守り給う稲荷大神」ということから、「穴守稲荷社」と呼ばれるようになりました。

明治時代になると、現在の「穴守稲荷神社」に改称されます。穴守稲荷神社を中心とした地域一帯は、明治から戦前にかけて、一大観光地として発展していきました。講社が全国に200以上結成され、多くの人から崇拝されます。ところが第二次世界大戦後、GHQ(占領軍)による羽田空港拡張のため、鎮座していた土地から強制退去させられます。

現在の地は氏子たちにより寄進され、社殿は昭和40年に再建されました。2020年(令和2年)に、奥の宮の改修工事が完成すると、稲荷山も再整備されます。こうして「羽田七福いなりめぐり」の一社でもある穴守稲荷神社は、また多くの崇敬を集めるようになり現在に至っています。

ご祭神・ご利益

豊受姫命(とようけひめのみこと)がお祀りされています。日本神話に登場する女神で、穀物や食物を司ります。稲荷神や宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)と同じ神様とされています。商売繁盛、心願成就、家内安全、開運祈祷、厄除、交通安全、病気平癒、航空安全、旅行安全など多くのご利益が授かるとされています。

穴守稲荷神社の見どころ

コンちゃん

穴守稲荷駅前には、穴守稲荷神社へ訪れる人に人気のキツネの像が安置されています。イベントや季節に合わせて様々な衣装に着替えるおしゃれなキツネで「コンちゃん」と呼ばれ、皆から愛されています。この衣装は、穴守稲荷神社の事務の方がお世話しているそうで、一般の方からも100着以上寄進されています。街のシンボル、コンちゃんに見送られて、穴守稲荷神社へお参りに行きましょう。

大鳥居

境内からやや離れた場所の、天空橋駅南側に大鳥居があります。実はこの大鳥居、終戦によるGHQの強制退去や遷座によって生まれた、ある逸話があります。1945年(昭和20年)の9月、羽田飛行場拡張のため、GHQは48時間以内の強制退去命令を下しました。

そのため社殿や鳥居はGHQに取り壊されてしまいましたが、大鳥居だけは取り壊されずそのまま飛行場内に残されることになります。実は、GHQが大鳥居をロープにかけて倒そうとしたところ、ロープが切れ作業員に死傷者が出て撤去が中止になったのです。

1954年(昭和29年)に東京国際空港ターミナルビルを建設した時も、滑走路拡張工事中に死傷者が発生しました。その後、移転の話や取り壊しが何度も出ましたが、その度に関係する人たちが事故や原因不明の病気になるなどしたため、次第に祟りとして畏れられるようになります。

その後も大鳥居は、そのまま取り残されていましたが、強制退去から半世紀以上経った1999年(平成11年)ついに移設が行われました。ただ大鳥居をクレーンで吊り上げ移転する際も、突然雨が降り出すなど最後まで不思議な現象は起きたそうです。

現在は、環八の支線に多摩川や海老取川に面するように、天空橋駅南側に位置しています。「平和」と書かれた扁額が掲げられ、今までのいきさつを物語るかのようです。穴守稲荷神社からは、徒歩圏内にあるため散策しながら立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

築山(稲荷山)

奥の宮の裏には、稲荷山と名付けられた築山があります。2020年(令和2年)の春に完成しました。戦前には、一大観光地として大いに賑わいを見せ、書物や境内を描いた図に残されており、そこには遊園地の文字や、立派な社殿、その裏手には稲荷山と称された築山もあり、隆盛を極めていた当時の様子がうかがえます。多くの石を積み上げて造営され、往年の姿を取り戻しました。

稲荷山で登拝することもできます。階段を登った先の左側には多くの稲荷社があり、穴守稲荷神社がお稲荷様の聖地になっているのがわかります。頂上には、穴守稲荷上社、その奥に御嶽神社が鎮座しています。また、頂上からは、社殿や千本鳥居を望むことができます。

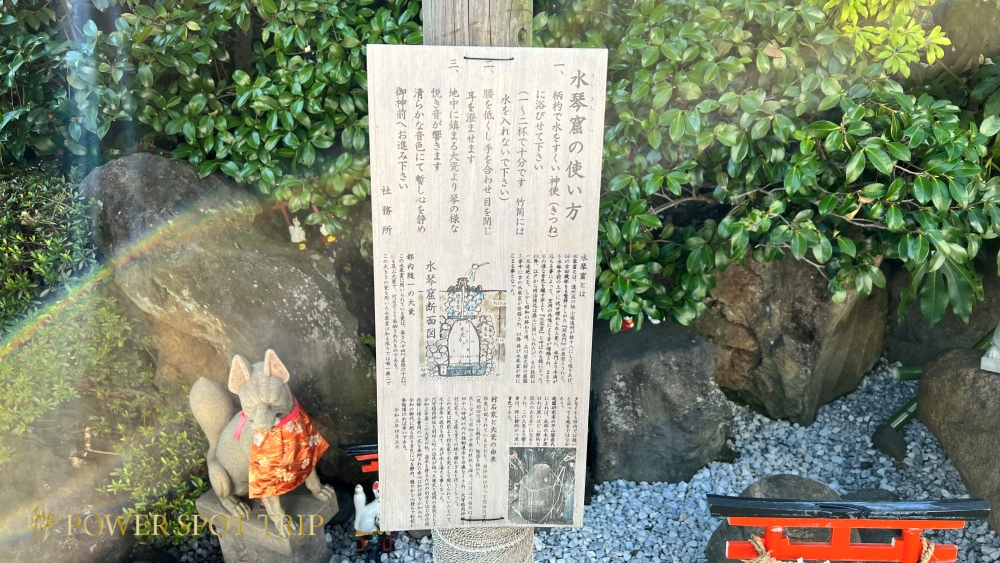

水琴窟(すいきんくつ)

穴守稲荷神社に、新しいスポット「水琴窟」が2021年(令和3年)にできました。地中に埋められた水がめに水滴が落ちて、かめの中で音が共鳴すると神秘的な琴のような音色が聞こえるとのことで、この名がつけられています。底部の水が深ければ深いほど、静かな深みのある音になるそうです。

地元の村石家が保存していた水がめを寄進し、削井や改修に係った費用の一式は、奉納により賄われて完成しました。終戦直後に強制退去の憂き目に遭った穴守稲荷神社、村石家、羽田三町が歩んだ歴史と復興の証が水琴窟に込められています。

穴守稲荷神社の特にパワーがある場所

奥の宮

朱色の千本鳥居の奥に鎮座しているのが、奥の宮です。2020年(令和2年)に改修工事が終了し、竣工してからまだ間もないとあって、整備された美しい社殿です。中に入ると岩が敷き詰められ、たくさんの小さな鳥居や神狐が置いてあり、神聖な空気感を漂わせています。

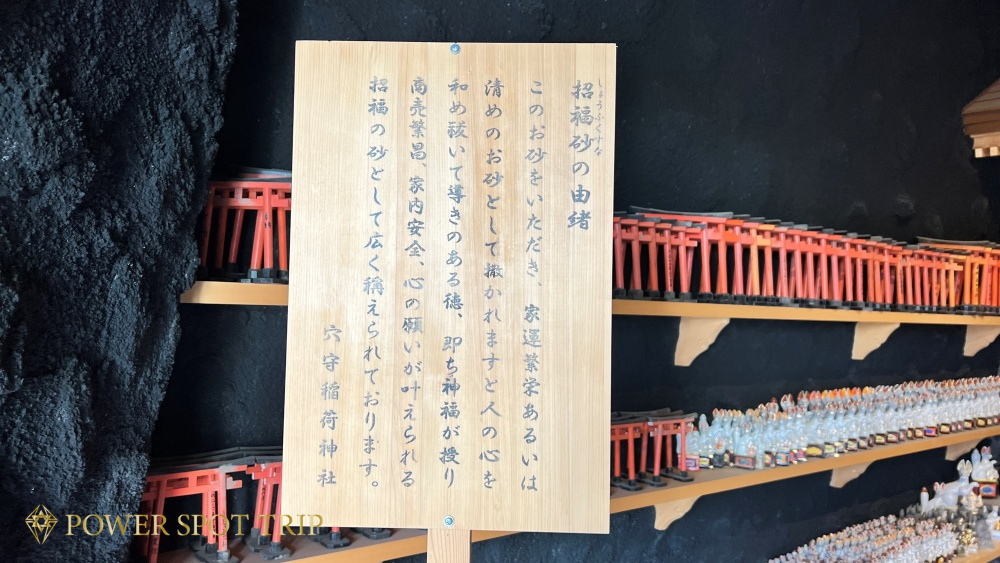

ここで必ず授与していただきたいのは、御神砂の「あなもりの砂」です。あなもりの砂にはこんな伝説が残されています。昔、漁から帰ってきた老人が、魚篭を見てみると釣った魚は1匹もなく、中には湿った砂だけがありました。毎日大漁に恵まれましたが、やはり魚篭を見ても湿った砂しかありません。

老人は不思議に思い、このことを村人たちに話すと、それは狐の仕業に違いないと村人たちは社を取り囲み、狐を捕まえてしまいます。しかし、老人はかわいそうになりその狐を許し、逃がしてやりました。

すると、その日以来老人が漁に出ると、必ずたくさんの魚を獲ることができるようになりました。それからは、魚篭にはたくさんの魚と少しの湿った砂が残るようになったとのことです。老人がこの砂を自宅の庭にまいてみると、とぎれることなくお客が来て、多くの富を得ることができ幸せに暮らしたそうです。

奥の宮では、あなもりの砂をセルフ式で頂くことができます。お賽銭を入れ、専用の袋に砂を自分で入れて持ち帰ります。福を招くご利益があります。あなもりの砂は、願いに応じたまき方があります。

家内安全、商売繁盛には玄関入り口へ、病気平癒には床の下へ、厄・災い・禍徐降にはそちらの方角へ、新築や増改築の場合は、敷地の中心にと、それぞれに合わせて砂をまくと効果があるそうです。これらにあてはまらない場合でも、神社で相談ができるそうなので安心ですね。

まとめ

穴守稲荷神社は、神徳ばかりでなく祟り伝説もあるなどいろいろな面を持ち合わせています。しかし、狐の神様は「あなもりの砂」のご利生で見られるように、信心深い人には大きな幸運や福をもたらします。だからこそ、地元の人たちの支えにより幾多の試練を乗り越え、多くの人が「穴守稲荷神社」を訪れるのでしょう。

ライター サクヤ凛

基本情報

例祭日:2月初午の日/11月3日

所在地:〒144-0043 東京都大田区羽田5-2-7

TEL:03-3741-0809

FAX:03-3741-0713

最寄り駅:京浜急行空港線「穴守稲荷駅」 徒歩3分

公式HP:https://anamori.jp/

(最新の情報は公式HPでご確認くさだい。)