食と産業の守り神を祀る「伊勢神宮外宮」

「一生に一度はお伊勢参り」と昔から人々の憧れと崇敬の対象だった伊勢神宮。内宮(ないくう)といわれる皇大神宮(こうたいじんぐう)と、外宮(げくう)といわれる豊受大神宮(とようけだいじんぐう)の2つの正宮を中心に、別宮は14カ所、摂社・末社・所管が109か所から成り立つ広大な神宮です。

伊勢神宮では外宮先祭といって、先に外宮から参拝して内宮へと参拝するのがならわしです。今回はすべての神社の最高位とされる伊勢神宮の外宮について詳しく紹介します。

伊勢神宮外宮の歴史

はじまり

伊勢神宮が創建されたのは、約2,000年前です。当初、天照大御神は代々天皇の近くにお祀りされていました。ところが第10代崇神天皇の時代、三種の神器のひとつ八咫鏡(やたのかがみ)の勢いが強く、それに怖れをなした崇神天皇は、宮中外に天照大御神を祀ることを決意します。そこで現在の奈良県桜井市である大和の笠縫邑に、天照大御神を遷座することになりました。

その後、天照大御神のお供に当たることになった、第11代垂仁天皇の皇女で倭姫命(やまとひめのみこと)は、祀るにふさわしい場所をさらに求めて近江、伊賀、美濃など14もの地を巡ったとされています。そしてようやく25年ほどの時を経て、たどり着いた場所がここ伊勢というわけです。

日本書紀によると天照大御神は「伊勢の国は都から離れているが、とても美しい国だからここにいたい」のような趣旨を、倭姫命にお告げをしたとされています。倭姫命はその教えどおり、五十鈴川の川上に社を建立しました。正式名称は「神宮」になります。

その後も平清盛、足利義満や織田信長など歴史上の人物が数多く参拝してきました。お伊勢参りが庶民の間で一般的となった江戸時代では、多い時には年間500万人以上が訪れています。当時の人口は、約3千万人とされているため約6人に1人が参拝に訪れた計算になります。これだけのブームになった背景には、全国で参宮の勧誘や旅の手配もしていた「御師(おんし)」と呼ばれる神職たちの存在が大きくありました。

また、東海道など五街道の整備がされたことも、全国からの参拝がしやすくなった要因のひとつです。とはいえ、交通手段はすべて徒歩のため平均1日30~40㎞も歩いていたそうなので、昔の人は驚くべき健脚だったのですね。

信仰心あふれる伊勢に住む人たちは、そんな旅人たちをあたたかく迎え入れ、旅人はそのおかげから無事、お参りができたためいつしかお伊勢さんへの旅は「おかげ参り」とも呼ばれるようになりまた。今でも多くの人が訪れる伊勢では、50余りの店が軒を連ねるおかげ横丁などに、旅人をあたたかく迎え入れる当時の想いが受け継がれています。

主祭神・ご利益

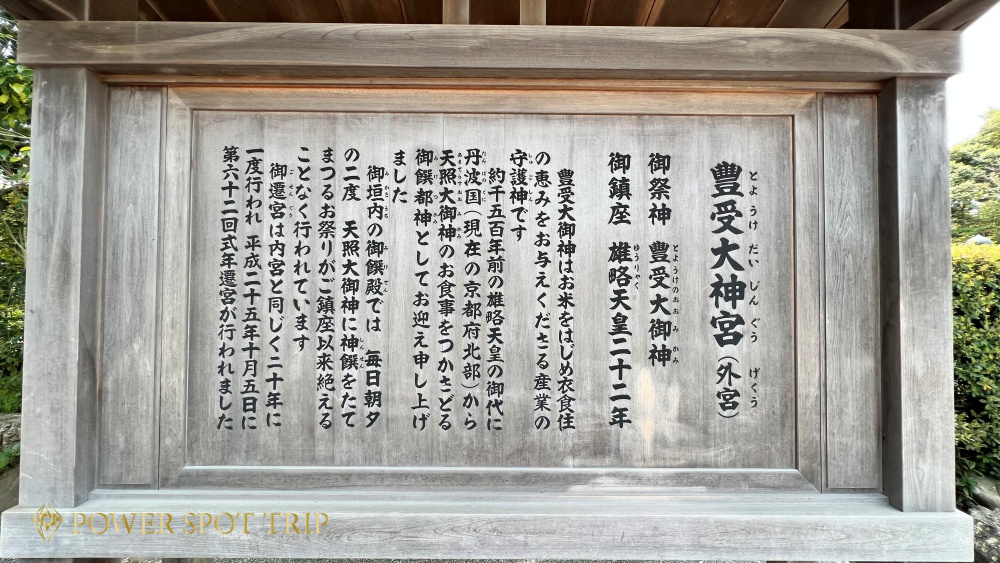

外宮の正式名称は、豊受大神宮で豊受大御神(とようけのおおみかみ)をお祀りしています。約1,500年前、夢の中で天照大御神のお告げを受けた雄略犬皇は丹波の国から、豊受大御神を内宮にほど近い場所にお祀りしました。豊受大御神は、天照大御神の御饌(みけつ)、いわゆる神々に差し上げる召し上がりものを守護するとされる御饌都神(みけつかみ)です。

正宮の奥の御饌殿(みけでん)には、天照大御神をはじめとする神々に食事を供える儀式が1,500年の間途切れることなく、朝夕2回行われています。驚くべきことに、台風による冠水や戦時中にも儀式は欠かさず続けられてきたそうです。ちなみに食事の内容は、御酒、御水、ご飯、魚、野菜、海藻、果物、鰹節などです。調理する時も昔ながらの道具でおこした火しか使わないなど、徹底しています。

豊受大御神は、私たちの生活を支える産業を守り、日本経済の再生を願うことができる大切な神様です。今日のような不況の時代には、特に豊受大神宮の存在意義が高まっているといえるでしょう。

伊勢神宮外宮の特にパワーがある場所

豊受大神宮(正宮)

伊勢神宮内宮と同じ唯一神名造(ゆいつしんめいづくり)の社殿です。正宮と呼ぶにふさわしい広大なご神域を備えていますが、華美でなくむしろ重厚で素朴な社殿はより一層格式を感じることができます。主祭神、豊受大御神をお祀りしているため、外宮の中では最大のパワースポットになります。衣食住の産業の神様なので、日常の生活に感謝を伝えましょう。

伊勢神宮外宮の別宮

多賀宮(たかのみや)

ご祭神は、豊受大御神の荒御魂(あらみたま)です。荒御魂とは、神様の穏やかな働きを「和御魂」(にぎみたま)というのに対し、格別に顕著なご神威を荒々しく表される働きをいいます。外宮に所属する4つの別宮(多賀宮、土宮、風宮、月夜見宮)の中で一番大きく、正宮に次いでの大きさです。

正宮では主に日本全体の幸せを願い、個人の願い事はここ多賀宮で行うと良いとされています。多賀宮は、池に架かった亀石を渡って98段の石段を上り切った小高い丘の上に鎮座しています。

土宮(つちのみや)

ご祭神は大土乃御祖神(おおつちのみおやのかみ)です。元々、山田原の土地の神様でしたが、平安時代宮川が氾濫を繰り返していたため、治水、堤防の守護神として別宮に祀られました。深い杉木立の中にあり、他の別宮は向きがすべて南に対して、土宮だけは東に向いています。

風宮(かぜのみや)

ご祭神は、級長津彦命(しなつひこのみこと)と級長戸辺命(しなとべのみこと)です。鎌倉時代、蒙古襲来(元寇)を二度も神風を吹かせ防いだことから、別宮に迎え入れられました。農作物の収穫に大きな影響をもたらす雨風に、作物が順調に生育できるよう、祈りをここ風宮で捧げます。

月夜見宮(つきよみのみや)

ご祭神は、天照大御神の弟神、月夜見尊(つきよみのみこと)とその荒御魂で、ひとつの社殿にお祀りしています。月夜見宮は、外宮北御門より西へと伸びる「神路通」(かみじどおり)の先に鎮座しています。月夜見尊が夜になると、宮の石垣を白馬に変え、その背中に乗り豊受大御神のところへ通ったとの神話が残され、神路通と名付けられました。道の真ん中は神様が通るとされるため、今でも真ん中は通らず、穢れがある人も通らないとされています。

樹齢数100年の楠をはじめ宮域には多くの木々が生い茂り、参詣者に憩いの場を与えています。

伊勢神宮外宮の見どころ

火除橋(ひよけばし)

外宮の火除橋は、境内の入り口付近2カ所に造営されています。内宮、外宮とも江戸時代では橋の近くまで民家が立ち並んでいたそうで、火災が発生した場合の延焼対策として渡されました。参道内の橋や境内では、中央は神様が通る道なので参詣者は端を歩きます。

内宮は右側通行になりますが、外宮は左側通行ですので注意しましょう。橋のたもとには、「右側通行」や「左側通行」と書かれた木札が建っています。

三ツ石

正式名称は「川原祓所」(かわらのはらいしょ)といいます。20年に1度行われる式年遷宮では、ここで川原大祓という神事が執り行われます。名称にある川原の意味は、外宮の西側を流れる宮川の支流が、かつてこの三ツ石のある場所に流れ、禊が行われていた由縁からきています。

現在は、川が流れていた痕跡は全くありませんが、川原大祓の儀式が今も続いていることが唯一の名残となっています。しめ縄が石の周りに張られ結界を表しています。一見、立ち入り禁止のようにも見えますが、「神様が祀られている場所」をしめ縄で囲っています。

ちなみに、石の上に手をかざして温もりを感じるという人もいるようですが、この石はしめ縄が張りめぐらされている結界の中にあります。また、神様に向かって手をかざすことは失礼な行為という説もあります。ここ一帯は、手をかざさなくても神様のパワーを十分感じられますので、三ツ石は眺めるだけにした方がよいでしょう。

亀石

亀の姿に似ていることから、「亀石」と称される大きな平たい石橋です。歩いて渡れば長寿の象徴、亀の形をしているため、いつまでも健康で長生きできるといわれています。またかつて、三重県最大の横穴式古墳「高倉山古墳」が外宮の後方に位置し、その入り口にあったとする説や、古墳の岩扉だったとする説があり、太古からの長年にわたるパワーを宿しているとされています。

1975年には、高倉山の発掘調査が行われ、その結果高倉山古墳は、西暦501年から西暦600年頃に成立されたと推定されています。亀石は巨大なため、高倉山入り口にあった場合動かすことは容易ではなく、だとすると今から約1,400年以上前の石ではないかともいわれています。

ちなみに、高倉山は江戸時代末期まで存在自体、天照大御神がお隠れになった天岩戸とされ、一般庶民も自由に入山できましたが、現在では禁足地になり入山は禁止されています。

地蔵石

亀石を渡った先に1つだけ飛び出た石があります。お地蔵さんに似ていることから親しみを込めて「地蔵石」と呼ばれています。また、お地蔵さんが寝ている姿にも見え、「寝地蔵石」の別名もあります。注意深く見ていないと、通り過ぎてしまいそうなほどひっそりと道端にあります。

参道が作られた当時は、このような石は存在しなかったともいわれ、時を経て自然とお地蔵さんに似た石が現れた縁起の良い場所です。豊受大御神が祀られている場所から近いこともあり、強力なパワーを放っているとされ、この石を見つけて拝むと吉兆が訪れるともいわれています。この地蔵石を真上から見てみましょう。幸せそうに笑みを浮かべながら寝ているように見えますよ。

周辺は急な階段が多く息も切らしがちですが、地蔵石の笑っている顔をみたらホッと癒されるのではないでしょうか。

清盛楠

大きな楠で、平清盛が天皇陛下の勅使として参拝に訪れた際、木の枝が冠に触れたため、怒ってその枝を切らせたとの言い伝えから、清盛楠と名付けられました。1959年、伊勢湾台風により楠は2つに分かれてしまいましたが、樹齢1,000年と推定され高さは約10メートルあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。正宮以外にも外宮はパワースポットがたくさんあります。天照大御神をお祀りする内宮だけをお参りする人が多いかもしれませんが、片方だけお参りすることは「片参り」といって避けるべきといわれています。外宮は、内宮ほど混雑もなく静かで神聖な気に満たされています。内宮に行く前にぜひ外宮にも参拝して、お伊勢参りをより魅力溢れる旅にしてみませんか。

ライターネーム/サクヤ凛

基本情報

住所:〒516-0042 三重県伊勢市豊川町279

電話番号:0596-24-1111(神宮司庁)

公式サイト:https://www.isejingu.or.jp

営業時間:

1月〜4月 5:00〜18:00

5月〜8月 5:00〜19:00

9月 5:00〜18:00

10月〜12月 5:00〜17:00

アクセス:

・JR/近鉄「伊勢市駅」より徒歩約5分

・伊勢自動車道「伊勢西IC」より車で約7分

駐車場:無料(360台)