日本人の心のふるさとお伊勢さん「伊勢神宮内宮」

日本全国の神社の中心的存在であり、「お伊勢さん」の愛称で知られる伊勢神宮は、起源は2,000年前にさかのぼります。敷地は東京ドーム1,200個分の約5,500ヘクタール、1年間に行われる行事は1,500回にのぼるなど、桁違いのスケールを誇ります。伊勢神宮は内宮と外宮に大きく分かれ、外宮から先に参拝することが正式なお伊勢参りとされています。意外と知られていませんが、実は内宮と外宮は徒歩で参拝すると1時間はかかる、離れた距離にあります。時間がない方や体力に自信がない方は、バスを利用しての参拝がおすすめです。

それぞれに正式名称が違い、伊勢神宮は「神宮」、内宮は「皇大神宮」(こうたいじんぐう)、外宮は「豊受大神宮」(とようけだいじんぐう)と称します。ちなみに、内宮と外宮は同格ではありません。外宮は内宮より500年後に創建されました。一般的な伊勢神宮のイメージは、国家の最高神である天照大御神を祀る内宮のイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。

今回は日本最大のパワースポットといわれる、伊勢神宮内宮の魅力ついて紹介していきましょう。

伊勢神宮内宮の皇大神宮

ご祭神

五十鈴川のほとりに鎮座する内宮の正式名称は「皇大神宮」で、皇室の御祖神で日本人の大御祖神、天照大御神をお祀りしています。元々、天照大御神は皇室の宮中に祀られていました。しかし、崇神天皇6年、疫病が大流行しこれを鎮めるため崇神天皇の皇女、豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)に皇室の外へ移して祀るよう、命じます。 すると、疫病は嘘のように終息しその年はさらに豊作にもなりました。(ご神体である八咫鏡(やたのかがみ)の勢いが強くなったため恐れをなした等、移した要因は諸説あります。)翌年、崇神天皇は、現在の奈良県桜井市、当時の笠縫邑(かさぬいのむら)に天照大御神のお社を移すよう豊鍬入姫命に命じました。

すると、疫病は嘘のように終息しその年はさらに豊作にもなりました。(ご神体である八咫鏡(やたのかがみ)の勢いが強くなったため恐れをなした等、移した要因は諸説あります。)翌年、崇神天皇は、現在の奈良県桜井市、当時の笠縫邑(かさぬいのむら)に天照大御神のお社を移すよう豊鍬入姫命に命じました。

時を経て、天照大神御の祭祀のお勤めが豊鍬入姫命から倭姫命(やまとひめのみこと)へと代わります。ちなみに倭姫命は皇族であるとともに、神話で有名な日本武尊(やまとたける)の姉でもありました。日本武尊に、三種の神器の「草薙の剣」(くさなぎのつるぎ)を持たせたといわれています。

命を受けた倭姫命は任務を果たすべく、天照大御神をお祀りする土地を探す旅に出かけます。垂仁天皇26年、伊勢の国にたどり着いた倭姫命は、天照大御神からご神託を受けました。そのお告げ通り、倭姫命は五十鈴川上流の場所に神様を祀るための祭壇である祠を建てます。これが現在の皇大神宮であり、伊勢神宮建立のはじまりとなるのです。

ご利益

神宮では「私幣(しへい)禁断」といって個人的なお供え物は禁じられています。お賽銭は私幣になるため、さい銭箱が置いてありません。同じ理由でおみくじもありません。日本国を護っているとされるため、個人的な吉凶は、はばかれるとされています。神様に感謝し、世界平和や国家安寧など公の願い事をする場です。個人的な願い事は内宮の別宮で、天照大御神の荒魂(あらみたま)が祀られている荒祭宮(あらまつりのみや)でお願いするとよいでしょう。

式年遷宮(しきねんせんぐう)

神社本殿は「唯一神明造り」と称される建築様式で直線的な切り妻の屋根の形状です。神宮には内宮と外宮、それぞれ同じ広さの敷地が東西にあり、20年に一度、社殿と神宝をすべて新しくして大御神にお遷りいただく、神宮最大の神事「式年遷宮」があります。持統天皇4年(690年)以来、1,300年にわたり繰り返されてきました。

20年に一度造り変えられるため、常に瑞々しい社殿で、伝統を継承し永遠に変わらない祭事が行われることが大きな意義になっています。直近では平成25年に、古式にのっとり62回目の式年遷宮が厳かに執り行われました。

伊勢神宮内宮の見どころ

宇治橋

内宮への入り口である宇治橋は五十鈴川の清流にかかり、日常から神聖な世界を結ぶ架け橋とされています。宇治橋は全長101.8メートル、幅8.4メートルあり、欄干の上には擬宝珠(ぎぼし)が16個据えられた純日本風のそり橋です。欄干や床板は檜(ひのき)で造られ、橋脚の部分には水に強い欅(けやき)が使用されています。 宇治橋の正面には大鳥居が見え、美しい姿を眺めると身も心も正して、神聖な宮域へ入る心がまえの大切さを感じさせてくれます。なお、冬至から1週間前後に宇治橋を訪れると、大鳥居の真ん中から朝日が昇る神々しい光景を見ることができるため、多くの人がカメラで撮影をしたり手を合わせるなどしています。宇治橋前で一礼して神路山(かみじやま)、島路山(しまじやま)の四季の移ろいを感じながら宇治橋を渡れば、内宮参拝のはじまりが、より心豊かなものとなるでしょう。

宇治橋の正面には大鳥居が見え、美しい姿を眺めると身も心も正して、神聖な宮域へ入る心がまえの大切さを感じさせてくれます。なお、冬至から1週間前後に宇治橋を訪れると、大鳥居の真ん中から朝日が昇る神々しい光景を見ることができるため、多くの人がカメラで撮影をしたり手を合わせるなどしています。宇治橋前で一礼して神路山(かみじやま)、島路山(しまじやま)の四季の移ろいを感じながら宇治橋を渡れば、内宮参拝のはじまりが、より心豊かなものとなるでしょう。

御手洗場(みたらし)

五十鈴川は「御裳濯川」(みもすそがわ)の別名があり、倭姫命(やまとひめのみこと)が御裳のすそを洗い清めたことから名づけられました。神路山が水源の神路川と、島路山が水源の島路川が合流して五十鈴川になっています。内宮参道の緩やかな斜面を下りていくと、1692年(元禄5年)に徳川綱吉の生母の桂昌院(けいしょういん)が寄進したとされる、石畳を敷き詰めた御手洗場が見えてきます。ここでは手水舎と同じようなお清めができます。五十鈴川の清流で身も心も清めてから参拝しましょう。

子安神社(こやすじんじゃ)

安産、子授けの女神で有名な木花開耶姫神(このはなさくやひめのかみ)が祀られています。ご利益は縁結び、安産、子授かりなどがあり、日本全国から多くの出産を控えた方や、子どもを望む方などが参拝に訪れます。なお、参拝する時に参集殿内の売店で販売されている「鳥居」を奉納すると、より良いご利益が発揮されるそうです。

鳥居の奉納もあわせて参拝し、パワーを最大限に生かしてみてはいかがでしょうか。

四至神(みやのめぐりのかみ)

社殿や御垣もなく、石畳の上に内宮の聖域である守り神をお祀りしています。四室とは神宮の四方のことです。ここで手をかざす方もいるようですが、神様をお祀りする聖域でありこのような行為は、神様に対して失礼になります。「二拝二拍手一拝」の正しい作法でお参りしましょう。

伊勢神宮内宮の特にパワーがある場所

風日折宮(がさひのみのみや)内宮の域内にある別宮で、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の御子神、雨風を司る級長津彦命(しなつひこのみこと)と級長戸辺命(しなとべのみこと)をお祀りしています。鎌倉時代に蒙古が襲来した際、猛風を起こし襲来した10万のの兵を全滅させて、未曽有の国難の危機を救った伝説が残されています。これにより名称も、当時の風神社から社が宮号をもつ風日折宮へ変更になりました。

「風日折」とは風雨災害の防止を祈願する神事が行われていたことに由来しています。風日折宮からは豊かな風のパワーが発せられ、また風日折宮橋から橋の下を流れる五十鈴川支流「島路川」(しまじがわ)にかけてもパワーを宿し、ダブルの効果があるとされています。このため、橋の上が特に強いパワーを持っています。

また、風日折宮からのパワーは風日折宮橋を通ることにより増幅され、宇治橋方向へほぼ直線上に向けて外界から入ってくる穢れを遮断しているといわれています。風日折宮橋から神楽殿前までの木々が生い茂り参道にいたる広範囲な神域がパワースポットになっていますので、ぜひ周囲を散策してみましょう。

お宮の目の前の、向かって右側には巨大な木があり、こちらにもパワーがあるとされているためご利益を授かろうと多くの参拝客が手をかざしています。毎年、5月15日、8月4日には、風雨の災害なく五穀豊穣を願う風日折祭が、古来のしきたりにのっとって執り行われ、現代に引き継がれています。

-伊勢神宮内宮.png)

伊勢神宮内宮の別宮

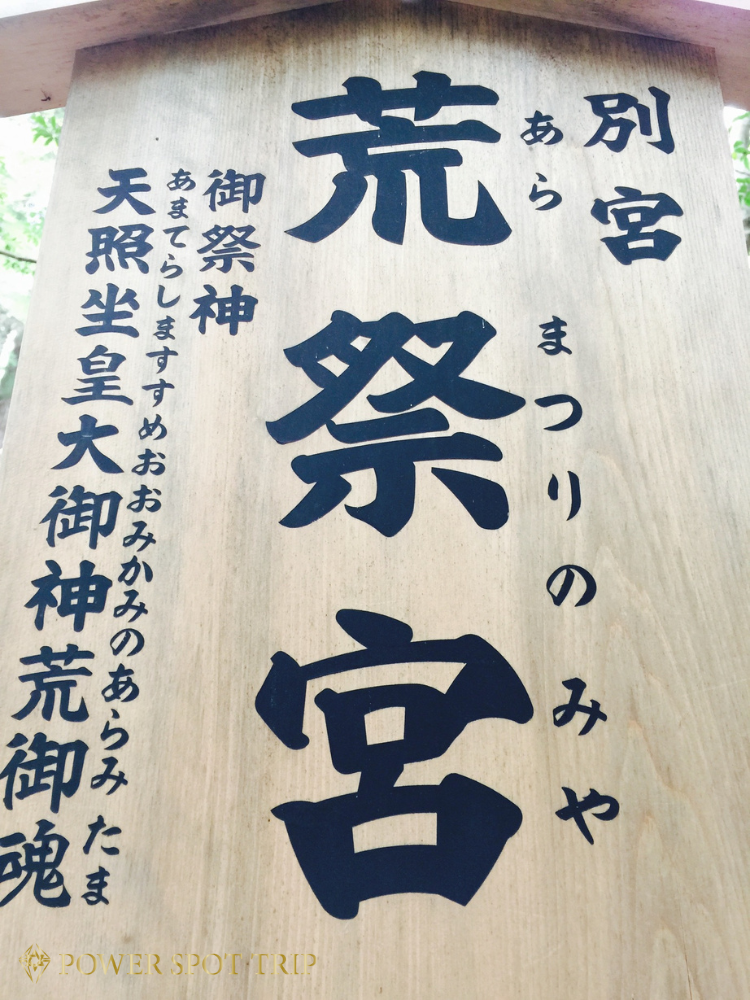

荒祭宮(あらまつりのみや)

風日折宮と同じく内宮の域内にある別宮です。10所ある別宮の中でとりわけ規模も大きく、正宮に次ぐ大きさです。別宮とは、「わけみや」の意味で正宮に次いで尊いお宮のことです。

祭典があれば、正宮に続いてすぐに執り行われ、奉幣の儀では勅使(天皇陛下の使者)が正宮同様に参向します。特に神御衣祭(かんみそさい)は、天照大御神に神御衣(かんみそ)を奉る儀式で、皇大神宮と荒祭宮だけで行われる大祭です。荒祭宮がいにしえより、いかに重んじられてきたかわかるのではないでしょうか。

荒御魂とは、活発的、積極的な神霊の働きを称しています。天照大御神の強い魂が人々の願い事が叶うよう、後押ししてくれるともいわれています。個人的な願い事をする場合は、荒祭宮で行う方がよいでしょう。何か、事を起こす時にご加護を得るため参拝する人も多いようです。

月讀宮(つきよみのみや)

近鉄五十鈴川駅から徒歩約10分のところにある別宮で、天照大御神の弟神、月讀尊がお祀りされています。農業、漁業の神様として崇拝されていますが、地元の方の中には月讀宮にお参りしたら、「長年患っていた病気が良くなった」の声もあるのだとか。月讀宮の敷地内には、以下の4社の別宮が並んで鎮座しています。

・月讀荒御魂宮

・月讀宮

・伊佐奈岐宮

・伊佐奈弥宮

伊佐奈岐宮と伊佐奈弥宮には、天照大御神と月讀尊の父神「伊弉諾尊」(いざなぎのみこと)、母神「伊弉冉尊」(いざなみのみこと)がそれぞれお祀りされています。参拝には順序があります。

月讀宮→月讀荒御魂宮→伊佐奈岐宮→伊佐奈弥宮の順で参拝すれば、よりパワーをいただけるそうですよ。

まとめ

五十鈴川の清流や、荘厳な境内など伊勢神宮内宮は「日本人の心のふるさと」と呼ばれるだけあり、心洗われる神聖な場所です。たくさんのパワースポットがありますので、マナーを守りながら日頃の感謝を込めてお参りしましょう。

また宇治橋から歩いて5分のところにあるおかげ横丁は、参拝後のおすすめエリアです。お伊勢参りで賑わいを見せていた江戸時代のおかげ参りを感じさせる活気に満ちた場所で、街歩きするだけでも楽しいひとときを過ごせますよ。

あなたも、「一生に一度は行きたいお伊勢さん」を満喫しに伊勢神宮へ出かけてみませんか。

ライターネーム/サクヤ凛

基本情報

住所:〒516-0023 三重県伊勢市宇治舘町1

電話番号:0596-24-1111(神宮司庁)

公式HP:https://www.isejingu.or.jp/about/naiku/shogu.html

営業時間:

1月〜4月 5:00〜18:00

5月〜8月 5:00〜19:00

9月 5:00〜18:00

10月〜12月 5:00〜17:00

アクセス:

・JR・近鉄「伊勢市駅」から外宮内宮循環バスに乗り約20分、「内宮前」降車徒歩すぐ

・伊勢自動車道「伊勢西IC」から車で約7分

駐車場:あり(車、バイク)

※最新情報は公式HPをご確認ください。