「耳なし芳一」の舞台となったお祓い効果が高い赤間神宮

山口県下関市に鎮座する赤間神宮は、『耳なし芳一』の舞台となり、壇ノ浦の戦いで幼くして亡くなった安徳天皇を祀るパワースポットです。お祓い効果が高いといわれる赤間神宮とは一体どんな神社なのでしょうか?今回は、そんな「赤間神宮」の人気の秘密や歴史、ご祭神、ご利益、見どころ等、ポイントごとに紹介していきます。

赤間神宮はどんな神社?特徴は?

赤間神宮は、JR下関駅からタクシーで7分程の市街地からアクセスしやすい神社で、平安時代に入水して亡くなった安徳天皇の御霊をお祀りしています。下関屈指のパワースポットで、外観はまるで竜宮城。楼門は竜宮城をイメージして造られたそうです。

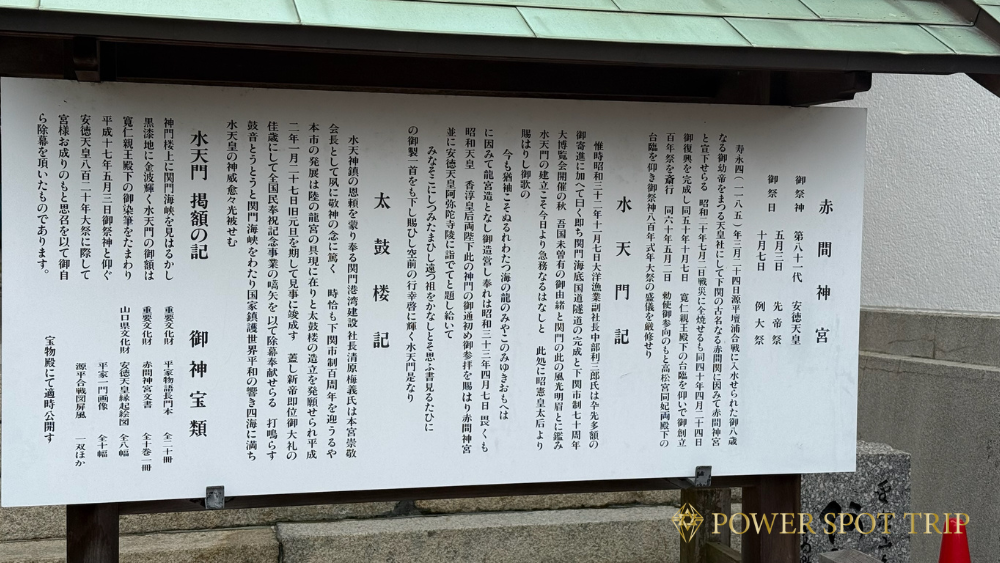

この竜宮城のような「水天門」は国の登録有形文化財になっています。「七盛塚(ななもりづか)」という平家一門を祀る塚(供養塔)があることでも知られており、『耳なし芳一』ゆかりの神社でもあります。

壇ノ浦の合戦の悲話を琵琶で弾き語っていた『耳なし芳一』を祀り、その木像を安置する「芳一堂」が「七盛塚」の傍にあります。赤間神宮の前身の「阿弥陀寺」は、芳一が当時住んでいたといわれている場所です。赤間神宮の高台からは関門海峡が一望でき、素晴らしい景色が広がっています。また、赤間神宮から徒歩10分程のところには、源氏と平氏の最終合戦が行われた「壇ノ浦」の古戦場跡があります。

赤間神宮の境内社は、八幡大神と神功皇后が祀られている日本西門鎮守八幡宮、大連神社、紅石稲荷神社です。赤間神宮の例大祭は、5月2日から4日に催される下関最大の祭りである「先帝祭」と10月7日に行われる秋季例大祭となります。

赤間神宮の歴史

赤間神宮の創建は平安時代の859年に遡ります。当時は「阿弥陀寺」として始まりました。鎌倉時代の1191年、壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇の御霊を慰めるために赤間関(下関)に御影堂が建立され、建礼門院ゆかりの尼を奉仕させたといわれています。

以後、勅願寺として崇敬を受けました。江戸時代までは「安徳天皇御影堂」と呼ばれていたようです。明治時代に入ると、神仏分離令によって「阿弥陀寺」は廃され、安徳天皇をご祭神とする神社となって「天皇社」と改称しました。

天皇社は1875年に「赤間宮」に改称。そして官幣中社に列格しました。1940年(昭和15年)、官幣大社に昇格し、赤間神宮に改称。第二次世界大戦で社殿が焼失し、新社殿は1965年(昭和40年)に再建されました。

香椎宮-1.png)

赤間神宮のご祭神

赤間神宮のご祭神は安徳天皇です。

安徳天皇(あんとくてんのう)

安徳天皇は平安末期の天皇で、平清盛を祖父に持ち、数え年3歳にして天皇に即位。平氏が滅亡した1185年に、数え年8歳で母・建礼門院とともに入水し、亡くなりました。歴代天皇の中では最も短命で、戦いによって落命した唯一の天皇です。

赤間神宮のご利益とは?

赤間神宮の主なご利益は水難除け、安産祈願、子授け、家内安全、開運招福、国家鎮護などが挙げられます。

赤間神宮の見どころとは?

次は赤間神宮の見どころについて見ていきましょう。赤間神宮の見どころについては以下の通りです。

香椎宮.png)

国の登録有形文化財「赤間神宮水天門及び回廊」

水天門は竜宮城をイメージして造られた楼門で、「水天」と付くのは、安徳天皇が水天宮のご祭神であることからです。「赤間神宮水天門及び回廊」として国の登録有形文化財となりました。赤間神宮の楼門が竜宮造である理由は、安徳天皇と一緒に入水した祖母の二位尼が「海の底にも都がある」という意味で詠んだ歌にちなみ、安徳天皇を偲ぶため、竜宮城をイメージして楼門が造られたといわれています。鮮やかで美しい色調が見どころです。

外拝殿(大安殿)

赤間神宮の水天門をくぐり、階段を上っていくと外拝殿に辿り着きます。外拝殿に立つとその先は水が張られており、両脇に回廊があって、その奥に内拝殿と祝詞殿、神殿があります。

内拝殿

外拝殿の奥に見えるのが内拝殿で、外拝殿と内拝殿の間にはエメラルドグリーンの水が張られています。内拝殿も非常に美しく、竜宮城を彷彿とさせる佇まいです。

宝物殿

赤間神宮の境内にある宝物殿では、重要文化財の「長門本平家物語」や県指定の文化財「安徳天皇縁起絵図」など歴史資料が多数展示されています。宝物殿の営業時間は9時から17時までで、入場料は大人100円です。

日本西門鎮守八幡宮

赤間神宮の「日本西門鎮守八幡宮」は外拝殿(大安殿)の正面向かって右側にある建物です。こちらには、八幡大神と神功皇后が祀られています。行教和尚が宇佐から京都の石清水へ御分霊を歓請する途中で、日本西門の守り神として今から約千二百年前に創建されたそうです。歴史の長い境内社ですね。源義経が戦勝祈願を行ったといわれているお社です。

平家一門の墓

赤間神宮の社殿横に7基ずつ2列に計14基の墓が並んでいます。耳なし芳一の像近くにひっそりと佇むお墓で、壇ノ浦の合戦で敗れた平家一門の武将をお祀りしています。このお墓は「七盛塚」とも呼ばれています。

芳一堂

日本人なら誰もが一度は震え上がる『耳なし芳一』の話。水天供養塔の奥に「芳一堂」があります。芳一堂には耳なし芳一の木像が飾られており、耳をもぎ取られた芳一が琵琶を弾き語りしている姿がリアルに表現されています。平家一門の墓の隣にあるというのが何ともいえません。

安徳天皇阿弥陀寺陵

壇ノ浦の合戦で壇ノ浦に入水して亡くなられた安徳天皇の御陵です。明治維新後に整備されたようです。ご祭神の安徳天皇のお墓ですので、こちらも参拝しておきたいですね。

赤間神宮のお守り・御朱印帳

せっかく神社の参拝に訪れたなら、お守りや御朱印はチェックしておきたいですね。次は、赤間神宮で販売されている「お守り」「御朱印帳」について見ていきましょう。

お守り

赤間神宮の「子授け御守」は、白地にでんでん太鼓と上品な白と赤の花が刺繍されているお守り。「学業成就守」や種類豊富な「交通安全守」、「勝守」、「金運守」といった定番のお守りのほか、良縁成就の「恋守」やいちごの形をした「しあわせ守(縁結び)」、ペットの為の「ペット健康守」、キティちゃんの「キティ守」などのお守りもあります。『耳なし芳一』 の琵琶の形をした除災招福のお守りも赤間神宮ならではのお守りでおすすめです。

御朱印帳

赤間神宮のオリジナル御朱印帳は3種類!1つめは美しい水天門が表紙に描かれており、背表紙には舞楽で舞う人(蘭陵王の舞)が描かれているもの(初穂料2,000円)。2つめは赤を基調としたもので、竜宮城をイメージしたような印伝風のモチーフになっています(1,500円)。

3つめは水天門と外拝殿(大安殿)が描かれた御朱印帳(1,500円)で、朱色と紫色の2色になっています。「先帝祭」をモチーフにしたレモンイエローの先帝祭限定御朱印帳(1,500円)もあります。御朱印(初穂料300円)は、赤間神宮と日本西門鎮守八幡宮、大連神社の御朱印をいただくことができます。

赤間神宮で特にパワーがある場所は?

下関随一のパワースポットといわれる赤間神宮で特にパワーがある場所は、源義経が戦勝祈願をしたといわれる「日本西門鎮守八幡宮」と、安徳天皇阿弥陀寺陵です。どちらも忘れずに参拝しておきたいスポットですね。

まとめ

壇ノ浦の戦いで幼くして亡くなった安徳天皇の御霊が眠る赤間神宮。源義経が戦勝祈願をした日本西門鎮守八幡宮も境内にあります。『耳なし芳一』にまつわる「芳一堂」など見どころも満載の神社ですが、源平合戦の舞台となった壇ノ浦という場所にさまざまな思いを馳せることができる、そんなパワースポットといえます。

ライターネーム Kikumikan

基本情報

住所:山口県下関市阿弥陀寺町4−1

電話番号:083-231-4138

拝観時間:9:00~17:00

定休日:無休

HP:http://www.tiki.ne.jp/~akama-jingu/

駐車場:無料駐車場あり(50台)

アクセス:

・JR下関駅からタクシーで約7分

・サンデン交通「赤間神宮前」バス停からすぐ

・唐戸バス停から約2分