学問の神様を祀る「大宰府天幡宮」

「太宰府天満宮」は、福岡県太宰府市にあり、九州を代表する神社です。菅原道真(すがわらのみちざね)公の御墓所(ごぼしょ)の上に社殿を造営し、その御神霊(おみたま)を永久にお祀りしています。太宰府天満宮は、「学問・至誠(しせい)・厄除けの神様」として、日本全国はもとより海外からも崇敬を集め、年間に約1,000万人の参拝者が訪れ特に受験シーズンは、受験生やその家族連れなどの参拝者で賑わいます。

また、「梅」や「あじさい」など季節ごとに見頃を迎え見応えがある景色が楽しめます。参道には多くの店が軒を連ね、「梅が枝餅」をはじめ雑貨、お土産などを販売しています。この記事では、「太宰府天満宮」の魅力をまとめてご紹介します。

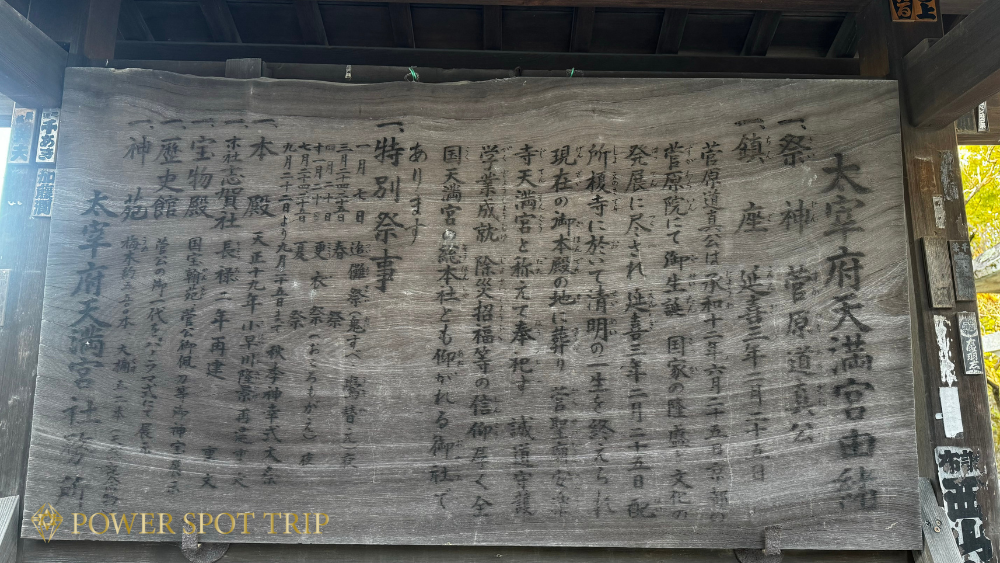

大宰府天満宮の由来

道真公は、845年(承和12年)に京の都で生まれました。幼少期より学問の才能を発揮し、努力を重ね、一流の学者、政治家、文人として活躍します。 若くして学者の最高位である文章博士(もんじょうはかせ)となりその後、右大臣にまで登り詰め日本の文化と政治のために尽くしました。

しかし901年、当時の政権の権力者だった藤原氏の政略により位を剥奪。無実ながら京の都から大宰府に流されてしまいます。903年(延喜3年)2月25日、道真公は住まいであった大宰府政庁の南館(現在の榎社)において、59年の生涯を終えました。

都から追従し門弟であった味酒安行(うまさけ やすゆき)が道真公の亡骸を牛車に乗せて移動していたところ牛が急に伏して動かなくなりました。これは道真公の御心によるものであろうと、その地に埋葬されることになります。

905年(延喜5年)、御墓所の上に祀廟(しびょう)が創建され、919年(延喜19年)には勅命により立派なご社殿が建立されました。 その後、道真公の無実が証明されると、「天満大自在天神」(てんまだいじざいてんじん)という神様の御位を贈られ、「天神さま」と崇められるようになります。 道真公の秀逸な才能と最後まで誠心を尽くした生涯は崇敬を集め、政治家や学者だけにとどまらず、禅宗の僧や寺小屋の子供たちなど幅広い層にまで及び、至誠の神や文道の祖としての信仰が広がっていきました。その崇敬は1,100年以上絶え間なく続き、現代においても学問・至誠・文化芸術・厄除けの神として慕われています。御墓所である太宰府天満宮には、全国約12,000社ある天神さまをお祀りする神社の総本宮に称えられ、今日でも国内外より多くの人が参拝に訪れています。

道真公の秀逸な才能と最後まで誠心を尽くした生涯は崇敬を集め、政治家や学者だけにとどまらず、禅宗の僧や寺小屋の子供たちなど幅広い層にまで及び、至誠の神や文道の祖としての信仰が広がっていきました。その崇敬は1,100年以上絶え間なく続き、現代においても学問・至誠・文化芸術・厄除けの神として慕われています。御墓所である太宰府天満宮には、全国約12,000社ある天神さまをお祀りする神社の総本宮に称えられ、今日でも国内外より多くの人が参拝に訪れています。

大宰府天満宮の見どころ

参道

太宰府天満宮周辺の街並みは平安時代、現在の太宰府天満宮である安楽寺が創建されてから、天満宮と共に発展してきました。参道をはじめとする天満宮の西側には「町屋」と呼ばれる古くからの建物が密集して建てられ、商売と住居が一体となった独特の景観が残っています。江戸時代になると宰府宿は筑前二十一宿のひとつになり、大町地区を中心として旅籠が建ち並ぶと、天満宮を参詣する「さいふまいり」の人々で賑わいました。

明治時代に入り、鉄道など交通網が整備されると、それと共に宰府宿から旅籠はなくなりましたが、現在でも江戸・明治期の建物が各所に残され、往時の雰囲気がそのまま伝わってきます。参道を散策する際は、足元にも注目してみましょう。路面には美しい文様が入ったタイルが敷き詰められています。

これは古代大宰府の建物を装飾していたレンガを再現した、文様塼(もんようせん)というものです。文様塼に描かれた美しい文様が、タイルの表面にも描かれており、太宰府を訪れた参拝者に古代大宰府の雰囲気を味わい、楽しく散策できるように設置されています。

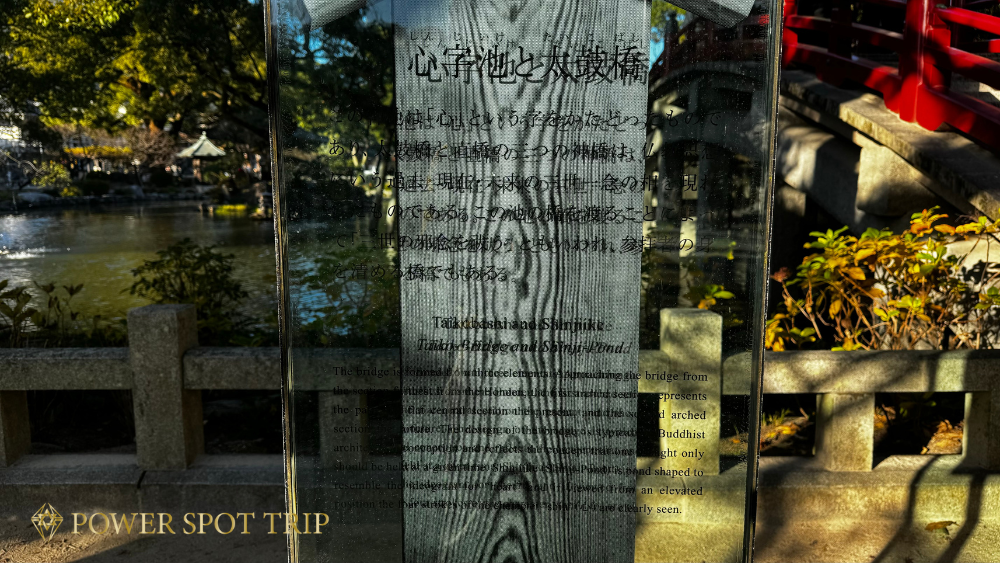

心字池と太鼓橋

心字池と書いて「しんじいけ」と読みます。心字池を向かって左側の太宰府天満宮幼稚園側から眺めると、中の島と池のほとりの曲線にて草書の「心」の形になって見えることから、心字池の名前がついています。 905年(延喜五年)道真公を祀った門弟の味酒安行が、この心字池を最初に造りました。池に架かる太鼓橋と直橋の三つの橋は、仏教思想である「過去」「現在」「未来」の三世一念の相を現わしています。この橋を渡ることにより三世の邪念を払うともいわれ、参拝者の身を清めるとされました。橋を渡り、楼門手前にある手水鉢の水で手を清めてお参りします。神仏習合時代に造られていますので、神社に仏教思想が取り入れられています。

905年(延喜五年)道真公を祀った門弟の味酒安行が、この心字池を最初に造りました。池に架かる太鼓橋と直橋の三つの橋は、仏教思想である「過去」「現在」「未来」の三世一念の相を現わしています。この橋を渡ることにより三世の邪念を払うともいわれ、参拝者の身を清めるとされました。橋を渡り、楼門手前にある手水鉢の水で手を清めてお参りします。神仏習合時代に造られていますので、神社に仏教思想が取り入れられています。

なお、太鼓橋を渡る際には次の注意点があります。「過去」の橋を渡る時は 後ろを振り返らず「現在」の橋を渡る時は 立ち止まらず「未来」の橋を渡る時は つまずかないようにします。また、太宰府天満宮本殿からの帰りは「過去に遡る」ということを意味するので、橋を渡らずに脇道から帰る方が良いとされています。この太鼓橋は黒田長政の寄進といわれています。

楼門

楼門とは寺社などにある、二階建て(重層)になった門のことです。太宰府天満宮の楼門は、菅原輔正が初めて造りましたが、その後幾度か焼失しています。戦国時代に石田三成が寄進していますが、その後も焼失しました。現代の楼門は1911(明治44年)に三條栄三郎の設計により再建されています。回廊外側と内側が異なる珍しい造りになっています。

三條栄三郎は日本の建築家で山形県に生まれました。明治・大正時代に福岡県で活躍し1924年までの16年間、県内の多くの施設を洋風建築に建て替えています。この時期は、“三條時代”と呼ばれ栄三郎は福岡県の建築業界を牽引しました。

本殿

本殿は国の重要文化財に指定され、金や朱を用いて桃山時代の美しくも大胆な建築様式を採り入れています。日光東照宮も桃山建築として有名ですが、太宰府天満宮の特徴としては、屋根がヒノキの皮と竹釘で葺いた日本独特の桧皮葺(ひわだぶき)になっています。神社仏閣の屋根によく使用される様式の唐破風(からはふ)がありますが、その一種である流れ破風が本殿に採用されています。

また、正面五間あるひさしが前方だけでなく、後方にも伸びている両流造になっています。正面の屋根が張り出した部分を向拝(こうはい)と呼びますが、向拝が一間と広く太宰府天満宮の象徴でもある梅の花が彫られているなどの特徴があります。

如水(じょすい)の井戸

戦国武将で天才軍師と謳われた黒田官兵衛(如水)は、福岡城内の居館が完成するまでの間、太宰府天満宮境内に仮住まいをしていました。その時に、如水が茶の湯などで使用した井戸が「如水の井戸」として境内に残されています。

また官兵衛が太宰府を選んだ理由の一つに「連歌」があったといわれています。如水は、一流の文化人でもあり和歌・連歌の神としても知られる天神様(菅原道真公)を深く崇敬していました。社家らを招き連歌会を開いて、太宰府天満宮に連歌を奉納するなど、連歌の繁栄に力を注ぎます。また信仰心の篤い如水は、天満宮の境内が長年の戦乱で荒廃したため造営するなどして、太宰府天満宮の復興にも尽力しました。 なお、宝物殿は如水が仮住まいしていた場所に現在建てられています。

飛梅伝説

901年(昌泰4 年)、時の右大臣であった菅原道真は、藤原氏の陰謀により大宰権帥(だざいのごんのそち)に左遷されることとなりました。いよいよ故郷の都を離れる日、紅梅殿(こうばいでん)にある、幼い頃より親しんできた梅に、「 東風(こち)吹かば匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて春なわすれそ」と詠いかけました。主人(道真)を慕った梅は、道真が大宰府に着くと、一夜のうちに道真の元に飛来したと伝えられています。これが有名な飛梅伝説ですが、もうひとつ別なお話もあります。

白太夫という伊勢国度会(わたらい)の社人が、道真を慕い大宰府に下る際に、都の道真の邸宅に立ち寄り、夫人の便りと一緒に庭の梅を根分けして持ってきたそうです。道真には都から取り寄せたことをふせて、「梅が飛んできた」ということにした、とも伝えられています。

飛梅は、道真の配所であった榎社(えのきしゃ)に元々ありましたが、太宰府天満宮の造営後に、本殿右横の現在の場所に移されました。現在ご神木の飛梅をはじめ境内には、約200種、6,000本もの梅の木が植えられ、2月中旬から3月中旬にかけて見頃になり、境内は香しい梅の香りに包まれます。

大宰府天満宮の最もパワーがある場所

天開稲荷社

由緒書によりますと、鎌倉末期に京都伏見稲荷大社からの御分霊を受けお祀りした社で、九州最古のお稲荷さんと伝えられています。太宰府天満宮の末社になり本殿から10分くらいで行ける場所に鎮座しています。御祭神は「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」で、「稲荷大神」とも称され、日本人に最も身近な神様「お稲荷さん」になります。伏見稲荷大社の主祭神でもあります。 宇迦之御魂神は、須佐之男命(すさのおのかみ)と神大市比売神(かむおおいちひめのかみ)との間に生まれた御子神で、父神の須佐之男神は天照大神の弟神として知られ、母神の神大市比売神は市場・流通の神様といわれています。家族の繋がりからして凄まじいパワーがある神様と想像できます。

宇迦之御魂神は、須佐之男命(すさのおのかみ)と神大市比売神(かむおおいちひめのかみ)との間に生まれた御子神で、父神の須佐之男神は天照大神の弟神として知られ、母神の神大市比売神は市場・流通の神様といわれています。家族の繋がりからして凄まじいパワーがある神様と想像できます。

「うか」とは穀物の事であり特に稲の成長を守護し、五穀をはじめ一切の食物を司る神として敬われています。近世になると農家ばかりでなく、幅広い層にまで稲荷大神への崇敬が広がりました。現在では商売繁盛の神としてお稲荷さんが親しまれているのは周知の通りです。天開稲荷社は社名に由来するように「天に開かれたお社」として、五穀豊穣、商工業の発展、更には人々に開運と幸福をもたらす神様として人々から篤く信仰されています。 神社前にはずらりと12本の鈴が並べられています。最初見た時はその多さにびっくりするかもしれませんね。参拝方法は12本の中から、まず自分の干支の鈴を見つけて鳴らし、次に真ん中の大鈴を鳴らします。その後は、通常どおりのお参りになります。御朱印は太宰府天満宮の御朱印所で拝受できます。

神社前にはずらりと12本の鈴が並べられています。最初見た時はその多さにびっくりするかもしれませんね。参拝方法は12本の中から、まず自分の干支の鈴を見つけて鳴らし、次に真ん中の大鈴を鳴らします。その後は、通常どおりのお参りになります。御朱印は太宰府天満宮の御朱印所で拝受できます。

さらに階段を上っていくと鳥居があり、「奥の院」と呼ばれる古墳のような石室にたどり着きます。石室の中には小さなお社があり、古代にタイムスリップしたような異空間になっています。静かな場所で神様に話しかけてみてはいかがでしょう。

まとめ

学問の神様、大宰府天満宮は受験シーズンだけでなく、梅のシーズンをはじめ多くの見どころがあり一年中、参拝者で賑わいます。また、九州最古のお稲荷さん「天開稲荷社」など知る人ぞ知るパワースポットもありますので、時間があればぜひ奥の院まで足を伸ばしてみることをおすすめします。

ライターネーム/サクヤ凛

基本情報

住所:〒818-0117 福岡県太宰府市宰府4丁目7-1

HP:https://www.dazaifutenmangu.or.jp/

アクセス:西鉄太宰府駅下車し、徒歩5分

駐 車 場:太宰府駐車センター 普通車850台(有料)

開門時間:

・春分の日より秋分の日の前日まで:6時00分

・上記以外の日:6時30分

閉門時間:

・4月、5月、9月、10月、11月:19時00分

・6月、7月、8月:19時30分

・12月、1月、2月、3月:18時30分

所要時間:1~2時間

※最新の情報は公式ホームページでご確認ください。

※記載した金額等は2022年10月時点のものであり、変更の可能性があります。