吉備津神社とはどんなスポットなのか?

「桃太郎」の昔話とゆかりある吉備津神社は、岡山県岡山市北区吉備津に鎮座しています。吉備津神社の後ろにある吉備中山(標高175m)は、古くより山全体が神の山として崇められてきました。のどかな田園風景の中にある吉備中山は、木々に囲まれ野鳥のさえずりが心地よい小さな山です。桃太郎のモデルとなったご祭神の大吉備津彦命(きびつひこのみこと)は、吉備中山の麓に茅葺の宮を建て住んでいたと伝えられています。

吉備津神社には、山全体からの大きなエネルギーが流れ込んでいます。そのため神話なども加わり、豊かで実りある幸福な人生を歩むためのパワースポットとして知られています。吉備津神社は、開運・金運上昇・縁結び・夫婦円満・安産育児・長寿などのご神徳があり、多くの参拝客が訪れています。

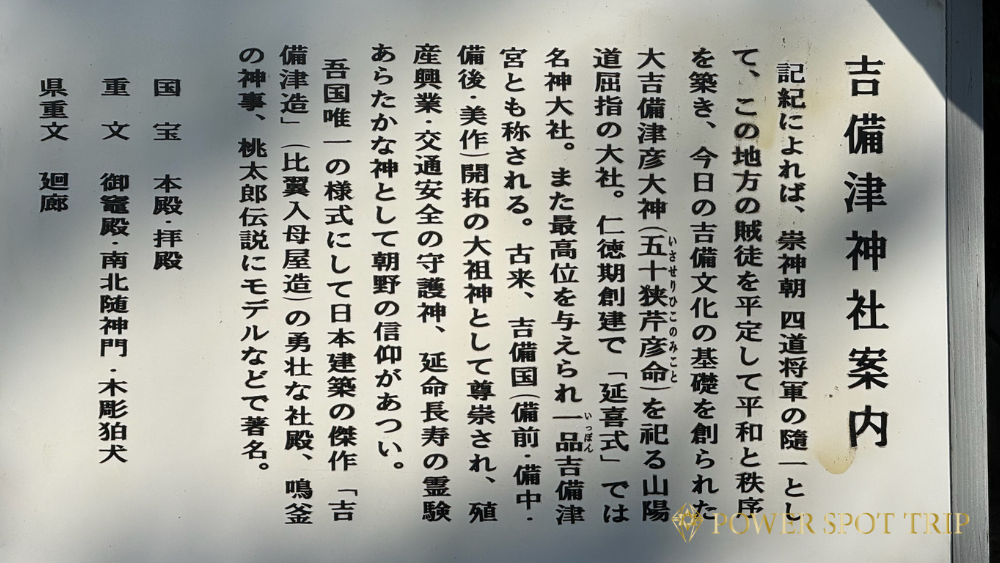

吉備津神社の本殿は、昭和27年に国宝に指定されています。室町時代に造営された本殿は、「吉備津造」(比翼入母屋造)という様式で、歴史の深さ・規模の大きさを誇ります。八坂神社(京都)に次ぐ大きさがあり、出雲大社(島根)の2倍以上の広さと言われています。他にも貴重な文化財が残され、数々の見どころがあります。吉備津彦命にちなんだ神事も多く、「矢立神事」「鳴釡神事」「七十五膳据神事」などが今に伝えられています。

吉備津神社の特徴

吉備津神社が鎮座する吉備地方は、岡山県内でも特に古い歴史があります。古く一帯は、吉備国と呼ばれていました。7世紀後半になると律令制によって、吉備国は備前国・備中国・備後国の3つに分割されました。元々、吉備津神社は吉備国全体の総鎮守であったため、吉備津神社は備中国一宮となります。備前国は吉備津彦神社(岡山市)、備後国は吉備津神社(広島県福山市)が一宮となっています。名称が似たこの3社には、もちろん吉備津彦命が祀られています。

吉備津彦命の元々の名は、彦五十狭芹彦(ひこいせさりひこ)命です。孝霊天皇(こうれいてんのう)の皇子とされています。当時、大和朝廷から遠く離れた場所には、朝廷に従わない勢力が多くありました。吉備津彦命は、朝廷より派遣されて吉備国に入ります。吉備国内の鬼の城を百済の国の皇子・温羅(うら)が占拠していたため、吉備津彦命が温羅を退治しました。これが伝説となって全国に広まり、桃太郎伝説が生まれたと伝えられています。

「温羅伝説」によると、崇神天皇(すじんてんのう)の時代に、異国からやって来た温羅は乱暴で人々を苦しめるとして、吉備津彦命は温羅を退治する事となります。激闘の末に吉備津彦命は温羅を捕え、吉備国が平定されました。これにより「吉備冠者」との名を献上されて、吉備津彦命という名を授かったそうです。吉備津神社と切り離せない「温羅伝説」ですが、吉備津神社の北西方角には、鬼の城と言われる朝鮮式山城の石積が残されています。現在も鬼の城は調査発掘中です。

また、吉備津彦命が実は温羅なのではという説もあるそうで、謎めいたところに興味がそそられます。温羅はこの地に、製鉄の技術を伝えた人物と言われています。吉備国の人々とも友好的で、人望があったようです。この製鉄技術により、吉備国は武器・農具が多く作られ、兵も強かったと伝えられています。吉備国の製鉄技術・強さを恐れた大和朝廷が、吉備国を侵略したのではないかという説もあるようです。真相は分かりませんが、吉備国にとって吉備津神社は重要な神社と言えます。

吉備津神社は、平安時代の847年以前に創建されていたようです。備中国の一宮として栄え、江戸時代までは吉備津彦神社として称されていました。明治4年には、現在の名称・吉備津神社に改称されています。国宝の本殿は、室町時代1425年に後光厳天皇(ごこうごんてんのう)の命により、将軍・足利義満(あしかがよしみつ)によって造営されました。本殿をはじめ、国の重要文化財である木造の獅子狛犬・梵鐘・灯籠・棟札・円山応挙(まるやまおうきょ)の「虎図」などの、多くの文化財が吉備津神社には残されています。

吉備津神社のご祭神

吉備津彦命

百田弓矢比売(ももたゆみやひめ) 吉備津彦命の妻

吉備津神社のご利益

吉備津神社は、金運・産業発展・招福・開運・健康長寿・学業成就・芸上達などのご利益があります。吉備津彦命は281歳の長寿であったと神話に残され、長寿のご利益でも知られています。そして、吉備津彦命の妻・百田弓矢比売も祀られているので、夫婦円満・子宝・安産育児・縁結びのご利益も授かれます。また、古くより「桃」は神聖で邪気を祓う力があるとされ、百田弓矢比売の「百」(もも)=「桃」にかけて、百田弓矢比売は安産育児の神と伝えられています。

吉備津神社のどこが見どころか?

JR吉備線(桃太郎線)吉備津駅を出て左に進むと、すぐ鳥居があり吉備津神社の参道が始まります。真っ直ぐな参道沿いには、「吉備津の松並木」と呼ばれる松の大木が450m程続いています。そして、参道の手水舎そばには「矢置石」(やおきいし)という、吉備津彦命と温羅の戦いでの伝説の石が残されています。参道からも吉備津神社の歴史を感じられることでしょう。境内には貴重な数々の文化財や、山の傾斜を利用した美しい庭園もあり、見どころもたくさんあります。

本殿(国宝)

造営してから約600年という長い歴史がある本殿は、国内でも有数の大きさです。「吉備津造」の本殿は、三角入母屋の千鳥破風を前後2つに並べてあり、高さの同じ棟で結んでいます。桧皮で全体を葺き上げて、1つの大きな屋根にまとめてあります。上から見ると棟は「エ」の字型の大胆な構造となっています。吉備津神社だけの「比翼入母屋造」は、「吉備津造り」とも呼ばれています。内部は外陣・朱の壇・中陣・内陣・内々陣・中陣・外陣と細かく仕切られ、床は徐々に高く上がっているのも特徴です。光沢のある朱色の床や、壮麗な内装は見どころと言えます。

北随神門・南随神門(国の重要文化財)

本殿を守る「北随神門」と「南随神門」は、国の重要文化財です。本殿と同じく室町時代のもので、「南随神門」は吉備津神社の中では現存する建造物で最古と伝えられています。

木造・獅子狛犬(国指定重要文化財)

獅子狛犬は鎌倉時代のものと言われ、木造寄木造で漆下地に彩色が施されています。神域を守護する狛犬は、高さ91cmで全身に力がみなぎった迫力ある像です。

回廊

吉備津神社の裏手入口より、本殿脇へと真っすぐに続く回廊は全長約360m程で圧巻の長さです。戦国時代1579年に作られた回廊は、元々の地形に沿って続いています。そのため、平坦な回廊ではなく土地の傾斜にあわせて起伏があります。回廊には屋根が設けられているので、回廊から見えるあじさい園・梅園・ぼたん園など、雨の日でも濡れることなくゆっくりと観賞できます。回廊途中には、岩山宮・えびす宮・祖霊社・三社宮などの末社も祀られているので、参拝しつつ回廊をゆっくりと進むのもおすすめです。

鳴釜神事

「鳴釜神事」は吉備津彦神社の代表的な神事です。釜でお米を炊いて、釜の中から響く音で吉凶を占います。戦国時代に武将・黒田官兵衛(くろだかんべい)も、鳴釜神事でご神託を頂いたこともあると言われています。この神事が行われる釜殿には、伝説では温羅の首が埋められているそうです。温羅は埋められても唸り声を発していました。そして、吉備津彦命の夢の中で、温羅の妻に神饌を炊かせれば、吉備津彦命の力になると告げたそうです。これが鳴釜神事の始まりです。吉凶を占う音の良し悪しは、神職の方ではなく自分自身で決めるそうです。

矢立の神事

毎年1月3日に「矢立の神事」が行われます。「温羅伝説」に由来する神事で、矢置岩と呼ばれる大きな岩に弓矢を立て、祈祷後に四方(東西南北)に向かい一斉に矢を放ちます。四方の鬼神を弓矢で祓い(四方祓)、健康・招福を祈願する神事です。矢置岩は、大吉備津彦命が戦の際に、弓矢を置いたと伝えられています。

一童社

一童社は学問・芸能の神が祀られています。江戸時代の国学者などからも厚く信仰されたと伝えられています。一童社には、進学を志す人からの参拝が絶えません。「祈願トンネル」には、願いが込められた絵馬が隙間なく並んでいます。また、本殿の屋根上部を見たい場合は、階段を登り一童社の方の高台へ向かいましょう。高台からは、屋根の造りがよく見えます。

吉備津神社の一番パワーのある所

吉備津神社は、長い回廊の中ほどにある階段を上った所にある「岩山宮」に強いパワーがあると言われています。山全体にパワーがある神の山・吉備中山の山腹にあたる岩山宮は、吉備津神社の信仰の源でもあります。岩山宮のお社の中には、吉備中山に鎮座していた「神の宿る岩」がご神体として祀られています。

吉備津神社のまとめ

吉備津神社は、岡山県岡山市北区吉備津に鎮座しています。背後には神の山・吉備中山があり、昔話「桃太郎」のモデルとなった、大吉備津彦命が祀られています。境内は山からの大きなパワーに溢れ、幸福な一生を送るためのパワーが授かれると言われています。開運・金運上昇・縁結びなどの様々なご神徳があり、多くの参拝客が訪れています。本殿は国宝指定で「吉備津造」と呼ばれ、歴史や規模を誇る建造物です。そして、吉備津彦命にちなんだ神事は今に伝えられています。吉備津の松並木や、あじさい園など自然豊かで美しい境内を、ゆっくりと散策してみてはいかがでしょうか。

ライター 梅花桜花

基本情報

住所:〒701-1341 岡山県岡山市北区吉備津931

電話番号:086-287-4111

定休日:無

拝観時間:6時~18時

拝観料:無

アクセス:

・JR岡山駅から吉備津駅下車 徒歩約10分

・岡山総社ICから 車で15分

・岡山ICから 車で15分

駐車場:有

HP:http://www.kibitujinja.com/