勝戦祈願の特大しゃもじが特徴の「豊国神社(千畳閣)」

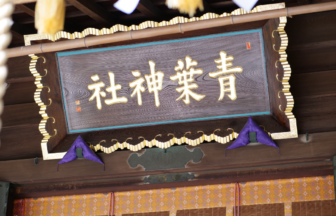

広島県宮島は、日本三景のひとつに数えられ、古くから景勝地として親しまれてきました。宮島といえば、厳島神社のシンボルである海上に立つ大鳥居や、社殿等が真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。今回はその宮島に鎮座する、厳島神社の末社「豊国神社(ほうこくじんじゃ)千畳閣(せんじょうかく)」をご紹介します。

豊国神社(千畳閣)の由来

豊臣秀吉は戦没者を供養するため、月に一度盛大に千部経を読誦するために、天正15年(1587年)、当時秀吉の側近として活躍していた、政僧・安国寺恵瓊(あんこくじえけい)に大経堂(だいきょうどう)の建立を命じました。千部経とは、同じお経を1,000人の僧が読み供養することです。それだけの数の僧が一度に入れる大経堂は、宮島の中で最も大きな木造建築物であり、畳857畳分を敷く広さがある荘厳な佇まいから、千畳閣(せんじょうかく)と称されてきました。しかし造営中だった1598年、秀吉は急死してしまいます。

工事の責任者だった安国寺恵瓊もその後の関ヶ原の戦いで負け、西軍の中心的役割を担っていたことから処刑されました。そのため大経堂の工事は途中で頓挫し、御神座の上以外は天井が張られないまま現在まで未完成の状態になっています。 江戸時代になると、大経堂は交流の場や納涼の場として宮島の人々に親しまれていきました。当時、ここを訪れたとされる歌舞伎役者たちの名前や川柳などが、大きな柱に刻まれています。

江戸時代になると、大経堂は交流の場や納涼の場として宮島の人々に親しまれていきました。当時、ここを訪れたとされる歌舞伎役者たちの名前や川柳などが、大きな柱に刻まれています。

大経堂から豊国神社(千畳閣)になったのは、明治時代に入ってからになります。1868年の神仏分離令により、大経堂にあった本尊の釈迦如来像(しゃかにょらいぞう)をはじめ阿難尊者像(あなんそんじゃぞう)、迦葉尊者像(かしょうそんじゃぞう)の仏像が大願寺に遷されます。その後、豊臣秀吉の神号「豊国大明神」(ほうこくだいみょうじん)にちなみ、大経堂は現在の豊国神社(千畳閣)へと名前が改められました。

豊国神社(千畳閣)のご祭神・ご利益

豊臣秀吉と加藤清正が祀られています。特に秀吉は織田家随一の「人たらし」とされた抜群の交渉力で、農民から戦国武将へと出世を果たし天下統一を成し遂げ、栄光と富を獲得しました。そのため豊国神社(千畳閣)では、仕事に欠かせない人間関係の向上や、そこから派生する良縁招来・幸運招来などに霊験あらたかとされています。

豊国神社(千畳閣)の近くに「塔之岡茶屋」という名前のお餅の店があります。そこでは、当時建築に携わった大工さん達が、休憩の時に食べていたとされる「太閤力餅(たいこうちからもち)」と呼ばれる餅を今でも出しています。実はその力餅こそパワーフードと呼ばれる縁起の良い食べ物なのです。

きな粉がかかっているこの力餅は、昔の食文化や食生活を考えれば高級品で栄養源のある食べ物として重宝されてきました。大工さん達はその力餅を食べるたびに秀吉に感謝を現していたそうです。特に大きな仕事を成し遂げる際には、秀吉の力を借りてパワーの源になるといわれ、今日まで受け継がれています。

豊国神社(千畳閣)で最もパワーのある特大しゃもじ

木製のしゃもじは古来より宮島の名産品であり、日本一の産地でもあります。かつて、宮島にいた誓真(せいしん)という僧侶が広めた産業といわれ、厳島神社に参拝する人々によって後に全国にしゃもじが広まりました。

豊国神社(千畳閣)には、特大しゃもじがいくつも祀られています。しゃもじはご飯をすくい取ることから、いつしか勝利をすくい取るの意味合いになり、戦勝祈願として豊国神社(千畳閣)に奉納されました。ちなみに神社内の柱に傷がついているのは、当時しゃもじを柱に叩いて戦勝祈願をしていたからだそうです。絶対に勝利するという執念が垣間見れますね。

豊国神社(千畳閣)の見どころ

瓦

豊国神社(千畳閣)に入る前に、屋根瓦をよく見てください。「王」の文字が刻まれている丸瓦があるのがわかります。豊国神社(千畳閣)が作られた当時、天下統一を目指していた秀吉は九州、関八州、東北以外を手中に収めていました。

そこで九州全土を治めるべく、秀吉は大軍を率いてこの宮島に訪れています。このことから「王」の文字を瓦に刻むことによって、天下人として絶対的な権力を内外にアピールしたかったと考えられています。

また、華やかな桃山文化の建造物らしく、瓦には金箔が施されていました。時の流れによりその後金箔が剝がれ落ちたことから、1985年(昭和60年)~1989年(平成元年)の修理工事によって創建当時の丸瓦に葺き替えられたとのことです。-豊国神社.png)

支柱

完成することなく工事が終わった豊国神社(千畳閣)は、天井や壁に板が張られておらず、構造材がむきだしのままで、逆に開放感あふれる場所になっています。壁がないため見晴らしが良く、縁側に腰掛けて宮島の景色を一望することができます。存分に景色を味わった後は、建物の上部も見てみましょう。

屋根の周りを数十本もの支柱が支えていて、その多さに驚かされます。母屋から出た部分の屋根の垂れ下がりを防ぐ目的だったと考えられていますが、大量の支柱を用いない他の方法があったにもかかわらず、秀吉はあえて支柱を多く据えた方法を用いています。この支柱を多用する工法は、秀吉が手掛けた建造物で多く見られるそうです。築城の名手とも称された秀吉の、このオリジナル建築様式は、秀吉なりの「こだわり」があったのかもしれませんね。-豊国神社.png)

床板と床下

建物の特徴は他にもあり、縁側の床板が二重になっています。厚さが約10㎝もあり、丈夫な造りになっています。これは400年以上、岬の丘陵に建つ建物であることから、元の床板が海風により、風食(ふうしょく)した際に補強するため、時代を経る中で板を重ね合わせたからだそうです。宮島の岬に鎮座する豊国神社(千畳閣)ならではの工夫といえるでしょう。

また、あまり知られていませんが、実は豊国神社(千畳閣)の床下は一部分ですが、大人でも通り抜ける高さの構造になっています。日本広しといえど、なかなか床下を歩けるような建造物はなく、まさに特殊な木造建築物といえます。豊国神社の床下は長い一本道になっていて、「千畳閣」の名前のとおり1,000畳分もの広さを床下からも実感することができます。

床下では、「十六角の柱」にも注目してください。木から柱をつくる際は、ひび割れを防止するために、木目の中心より、ずれた箇所を四角形に切り出します。その後、多角柱や円柱になるよう加工を繰り返していきます。

一説には「天円地方」(てんえんちほう)といわれる古代中国の思想が影響しているといわれています。「天円地方」とは天は北極星を中心に円状に存在し、地は方形状に存在するという考えです。寺社建築の柱にこれを当てはめれば、殿舎や堂舎の柱は円柱に、地下部分の床下には方形丈の角柱をそれぞれ据えることになります。-豊国神社.png)

絵馬

奈良県の春日大社、千葉県の成田山新勝寺と共に日本三大絵馬奉納所に数えられる厳島神社に奉納された絵馬が、豊国神社(千畳閣)に数多く飾られています。その数、なんと日本一といわれています。江戸時代の頃に奉納されたものや、厳島神社の様子が描かれた絵馬もあります。もともとは極彩色豊かで鮮やかに描かれていましたが、現在は色がはげてしまっていて残念ながら見えない状態のものもあります。

また、江戸時代に描かれた中には現在では見られない大鳥居の扁額(へんがく)の文字「伊都岐島大明神」と書かれた貴重な絵馬もあるということです。厳島神社の宝物殿にも絵馬の一部が展示されていますので、合わせて見学するのも良いでしょう。

五重塔

豊国神社(千畳閣)の隣には五重塔が建立しています。1407年に建てられ、外は自由に見学することが出来ます。高さは27.6mあり、檜皮葺(ひわだぶき)の屋根に朱色の柱が良く映え、華やかな建築様式で千畳閣とはまた違った趣です。心柱(しんばしら)が2層目まであり、強風にも耐える構造になっています。和様と唐様の建築様式が組み合わさっている点が、五重塔の特徴といえるでしょう。和様とは鎌倉時代以前より日本で使用された建築様式のことです。

五重塔の屋根裏は、屋根を支える垂木(たるき)が平行に並び、華やかながらも整然とした格式の高さを感じることができます。唐様の特徴は、「軒反り(のきぞり)」と称される屋根です。すこし離れたところから見ればよくわかりますが、屋根がそり上がる形状をしています。-豊国神社.png) 中には入れませんが、五重塔の中は完全に唐様になっているそうです。迦陵頻伽(かりょうびんが)、龍や葡萄唐草(ぶどうからくさ)などが、鮮やかに描写されています。迦陵頻伽とは頭は人、身体は鳥の姿をした想像上の鳥で、極楽浄土に存在するといわれています。仏の声を形容する際に用いられるほど、声が非常に美しいとされています。

中には入れませんが、五重塔の中は完全に唐様になっているそうです。迦陵頻伽(かりょうびんが)、龍や葡萄唐草(ぶどうからくさ)などが、鮮やかに描写されています。迦陵頻伽とは頭は人、身体は鳥の姿をした想像上の鳥で、極楽浄土に存在するといわれています。仏の声を形容する際に用いられるほど、声が非常に美しいとされています。

五重塔おすすめ撮影スポットは、塔の近くにある階段を下りたエリアです。春には桜が周辺で咲き誇り、より一層華やかな五重塔を見ることができますよ。-豊国神社.png)

まとめ

広島県宮島にある豊国神社(千畳閣)、いかがでしたか。未完成ながらも唯一無二の内観や、開放感のある縁側から望む景色、特徴ある床下の柱に美しい五重塔。どれもが秀吉や厳島神社との繋がりと、歴史・文化的な背景を今に伝える貴重な建造物です。

宮島といえば厳島神社が有名なので豊国神社(千畳閣)はあまり知られていませんが、いくつものパワースポットが点在しています。豊国神社(千畳閣)と五重塔でゆっくり参拝した場合で約30分の所要時間です。未完成とはいえ、見どころ十分ですので是非一度訪れてみてはいかがでしょうか。心地よい風に吹かれながら、境内を楽しむことができますよ。

ライターネーム/サクヤ凛

基本情報

所在地:〒739-0588 広島県廿日市市宮島町1番1号

電話番号:0829-44-2020(嚴島神社)

開門時間:8時30分~16時30分 年中無休

アクセス:

・関西方面から:広島岩国道路「廿日市IC」下車後、国道2号線経由で「宮島口フェリー乗り場」まで10分、フェリーで約10分

・九州方面から:広島岩国道路「大野IC」下車後、国道2号線経由で「宮島口フェリー乗り場」まで10分、フェリーで約10分

・宮島到着後:「宮島桟橋」から徒歩で約10分。

*宮島島内は道路が狭く駐車場がほとんどないため、車は宮島口桟橋周辺の駐車場に止めたほうが良いでしょう。

利用料:100円(高校生100円、中・小学生50円)

※記載した金額等は2023年1月時点のものであり、変更の可能性があります。