四季折々に色とりどりの花を楽しめる伊佐須美神社

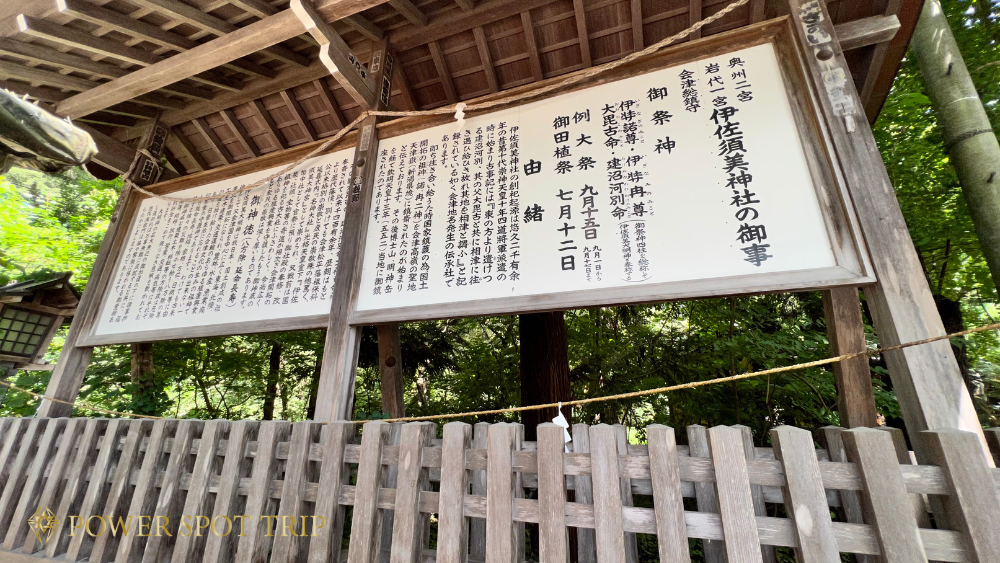

岩代国一之宮・伊佐須美神社は、福島県大沼郡会津美里町に鎮座しています。岩代国とは、明治維新に陸奥国より分立した現在の福島県の西側にあたります。会津の総鎮守であり、奥州二之宮でもある伊佐須美神社の歴史は古く、起源は2,000年以上も昔の古墳時代であると日本最古の書「古事記」に記されているほどです。

そんな由緒ある伊佐須美神社は、今やパワースポットとして多くの人々が参拝に訪れます。何かに迷った時に祈願すると、ひらめきや力強いパワーを授かれると言われています。

また、「花のたえない伊佐須美詣」と称えられるほど、四季折々に色とりどりの花を楽しめる観光スポットとしても人気があります。境内にはご神木の「薄墨桜」を始め、「神代桜」「飛龍の藤」などの美しく見事な力強い巨樹が根を下ろしています。

伊佐須美神社の最大のお祭り「御田植祭」は、毎年7月12日に行われ国の重要無形民俗文化財に指定されています。この「御田植祭」は、伊勢神宮の朝田植・熱田神宮の夕田植・伊佐須美神社の昼田植と呼ばれる、日本三大「御田植祭」の一つです。

伊佐須美神社は、国の重要文化財に指定されている室町時代の朱漆金銅装神輿を始め、社宝・天然記念物・神事などの文化財が今でも残されています。

伊佐須美神社のご祭神には、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)をはじめ4柱の神が祀られ、これらの神は伊佐須美大明神と呼ばれています。伊佐須美大明神は会津を中心として、東海・北陸・東北を開拓し、農林業や水産業などのあらゆる会津の文化を生んだ神として人々に親しまれ崇敬されてきました。

長きにわたり人々の日常生活を守ってくださる、力強い伊佐須美神社に参拝して御力を頂きましょう。

伊佐須美神社の特徴

伊佐須美神社は、紀元前88年に創建されたと「古事記」に記載されています。今から2,000年以上も昔の、古墳時代の伝説のような神社です。

第10代天皇・崇神天皇(すじんてんのう)の時代に、大和朝廷から四道将軍として、国土平定のため北陸・東海・西道・丹波の各地方に派遣された4人の将軍がいました。その将軍のうちの、北陸道を北に上がった大毘古命(おおひこのみこと)と、東海道を北に上がった建沼河別命(たけぬまかわわけのみこと)が現在の福島県会津の地で出会いました。

二人の将軍は父子であり、二人が出会った場所という由来から、会津(相津)という地名で呼ばれるようになったと伝えられています。

このとき、国家鎮護・国土開拓の神様である伊弉諾尊・伊弉冉尊(いざなみのみこと)の2柱が、福島・新潟の県境にある御神楽岳に奉斎されています。これが、現在の伊佐須美神社の起源です。その後、博士山・明神ヶ岳(現在の伊佐須美神社・奥の院)を経て、欽明天皇(きんめいてんのう)の時代の522年に高田南原の地に遷御しました。更に560年、現在の地に社殿を造営して鎮座しました。伊佐須美神社は、「延喜式内社」によると名神大社として記されています。

会津地方では、古墳時代・前期には大和朝廷の特徴である大型な前方後円墳が築造されていました。伊佐須美神社は、東北地方にも朝廷の勢力が及んでいたことが分かる重要な神社です。

伊佐須美神社の社殿は、平成20年の火災で残念ながら焼失したため再建中で、現在は仮社殿が設けられています。それでも、伊佐須美神社での参拝客は後を絶ちません。伊佐須美神社で、歴史や力強いパワーを感じてみてはいかがでしょうか。

伊佐須美神社のご祭神

ご祭神

伊弉諾尊

伊弉冉尊(いざなみのみこと)

大毘古命(おおひこのみこと)

建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと)

相殿

塩釜大神(しおがまおおがみ)

八幡大神(やはたおおがみ)

伊佐須美神社のご利益

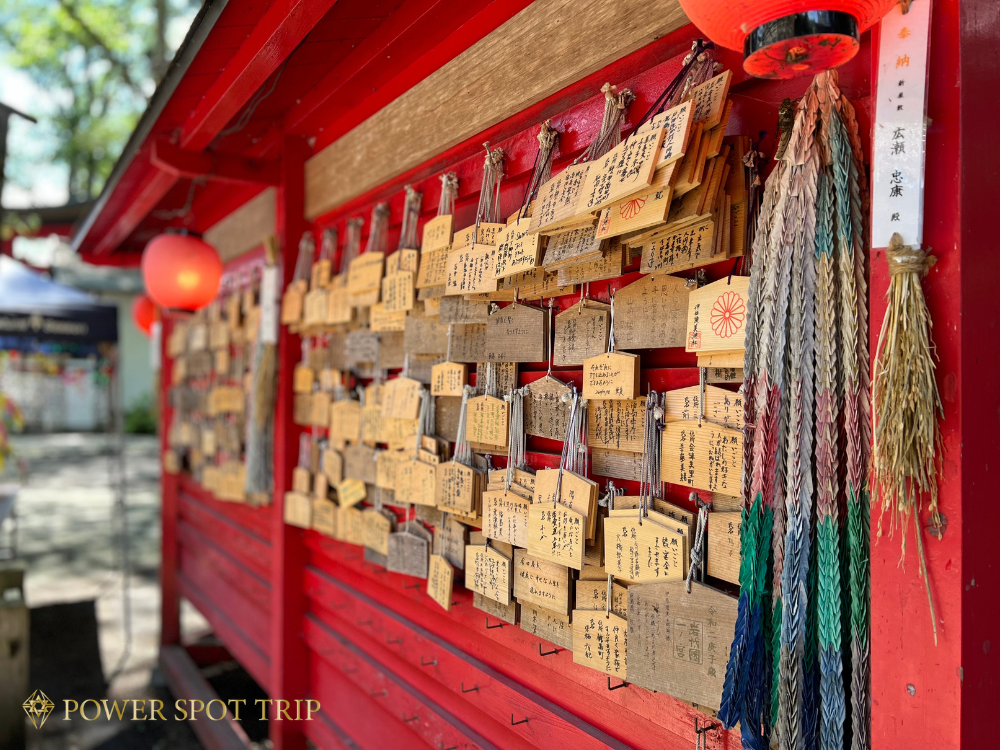

伊佐須美神社では、縁結び・厄除け・財運招福・八方除け・延命長寿などのご利益が授かれます。

伊佐須美神社の授与品には、人気の強運御守(二体一組)があります。小さくて透明なお守りは、災難や凶事を除いて福徳を呼ぶ強運・家運隆昌・八方除のお守りです。この強運お守りは、2年間パワーを授けてくれます。2年を過ぎたら感謝の気持ちを込めて、神社に返納しましょう。1年目は玄関内側の左右に下げ、力を頂きたい時は外して肌守りとします。2年目は、ずっと肌守りとして持ち歩いてご神徳を頂きましょう。

また伊佐須美神社には、夫婦神である伊弉諾尊・伊弉冉尊が祀られています。そのため縁結びのご利益があるとされ、縁結びのお守りも人気があります。

伊佐須美神社のどこが見どころか?

季節ごとに美しい趣きを味わえる伊佐須美神社には、自然豊かでパワーが感じられるスポットや見どころがたくさんあります。

社叢は古くから立ち入れない領域であったため、今でも自然林が残されています。ハルニレ・ケヤキ・キタコブシ・アオナラガシワなどの巨木や低木・草花が自生する豊かな森です。

伊佐須美神社のご神木「薄墨桜」は、最初は少しグレーがかっていますが、徐々に中心から赤みを帯びてきます。また、一本の幹に一重・八重の花が咲き、早咲き・遅咲きがある珍しい桜です。4月末〜5月初旬までが見頃で、上品な桜のやさしい香りを漂わせ、多くの人々を魅了します。

そして「あやめ苑」も見事で、150種類約10万株のあやめが一斉に咲き誇ります。見頃は6月中旬〜7月上旬で、「あやめ祭り」も行われ大勢の人で賑わいます。

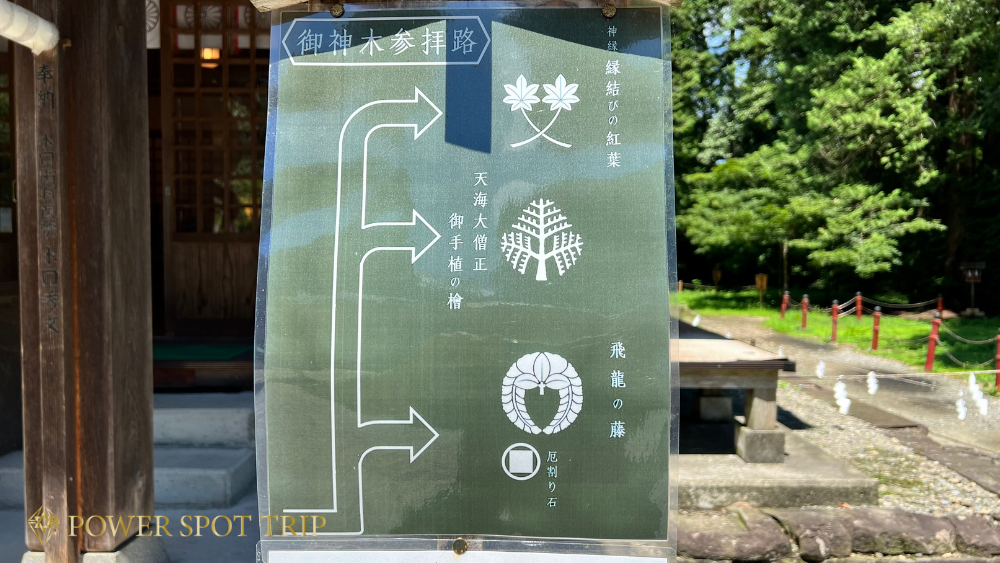

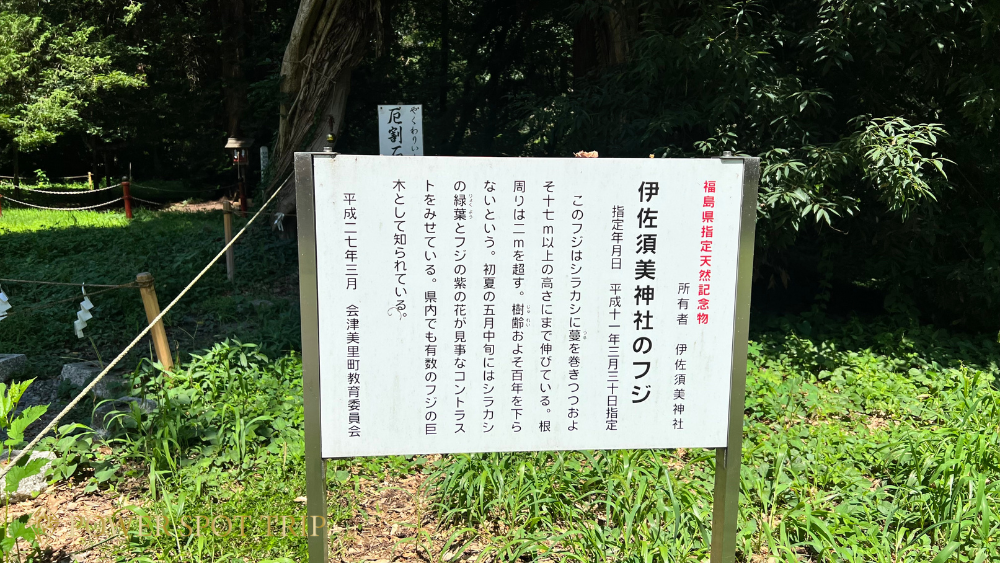

境内の東側には、福島県の天然記念物にしていされている、樹齢100年もの藤の木があります。藤の木は、シラカシの木に巻きつくように伸び、「飛龍の藤」と呼ばれています。藤の高さは10mを超え、根周りが2mもの藤の木からは、強いパワーが流れています。

他にも「縁結びの紅葉」と呼ばれるパワースポットもあります。紅葉は樹齢400年ほどの立派なヒノキに寄り添って生えています。寄り添う人が見つかるようにと願いをする人が絶えません。このヒノキは天海上人(てんかいしょうにん)が、母親の病気が治るようにと祈願して植えた木です。幹周4mもの大樹そのものにも、力強いパワーが感じられます。

境内の菅原神社には、学問の神・菅原道真公が祀られています。道真公の使いとされる「神牛」があります。撫で牛とも言われ3回撫でて祈ると、願い事が叶うと言われています。

面白い厄払いとして「厄割玉」というものがあります。厄を落とすためゴルフボールサイズの厄割玉に名前を書き、息を吹き入れて悩みや災いを移したら「厄割り石」に投げます。厄割玉が割れることで「厄」を払います。パリンと割れる音は、爽快で気分がスッキリすることでしょう。

伊佐須美神社の最大のお祭りである御田植祭では、境内での神幸祭のあと地元の小・中学生などにより町中に威勢よく掛け声を響かせて練り歩く「獅子追い」から始まります。そして、伝統の踊り「早乙女踊り」の奉納、「神輿渡御」「田植え式」が行われます。このお祭りは、伊佐須美神社と下町の御田神社で行われます。国指定の重要無形民俗文化財である御田植祭は、昔の要素が残された貴重で価値のある神事です。

毎年4月29日には、町の無形民俗文化財指定の「太々神楽・花祝祭」が行われます。伊佐須美神社のご神木・薄墨桜の霊を祀り、豊作祈願のためにご神木の花びらをお餅に混ぜて食すお祀りです。太々神楽では、神話にでてくる所作を舞う姿が披露されます。1,000年以上も続いている珍しいお祭りです。

今でも人々に親しまれ豊かな自然や文化が残されている、伊佐須美神社に訪れてみてはいかがでしょうか。

伊佐須美神社の一番パワーのある所

伊佐須美神社には、磐梯山の荒々しいパワーと明神ヶ岳の穏やかなパワーが流れています。この2つの山の間にある伊佐須美神社は、パワーが交じり合い定着の運気があると言われています。

境内に立つ「飛龍の藤」と、天海僧正が植えたヒノキには、特に強いパワーがあり災いをはね退け願いをひとつ叶えてくれると言われています。太古より人々を見守ってきた由緒ある伊佐須美神社で、力強いパワーを頂きましょう。

ライター 梅花桜花

基本情報

住所:〒969-6263 福島県大沼郡会津美里町宮林甲4377

TEL:0242-54-5050

アクセス:

・磐越自動車道 (一般)会津若松ICより 約30分

(ETC)新鶴PAスマートICより 約15分