日御碕神社は日本の夜を司る聖地

「日御碕神社」は、上の宮の「神の宮」と下の宮の「日沉宮」(ひしずみのみや)の2社から成る珍しい神社です。島根半島西端に鎮座する古社で、「日沉宮」の名前のとおり、出雲は古来より日が沈む聖地として認識されてきました。朱色の社殿は鮮やかで、青い海を背景にまるで竜宮城のようです。今回は、自然に恵まれた神話の国出雲にある、「日御碕神社」をご案内します。

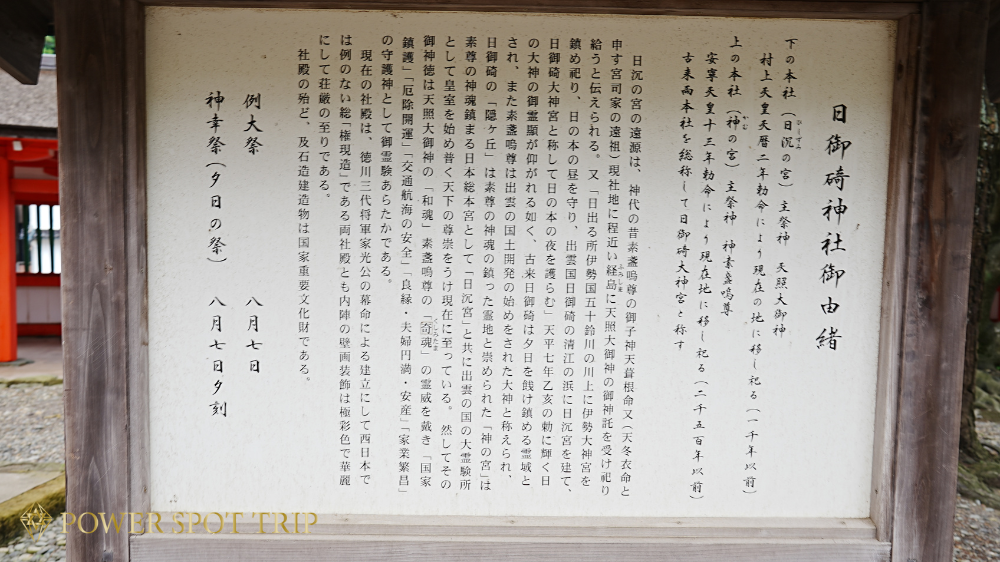

日御碕神社の歴史

はじまり

日御碕神社は島根半島の西端にあり、歴史は古く「美佐伎社」として「出雲国風土記」に記されています。「みさきさん」と昔から呼ばれてきました。ご祭神天照大御神が日御碕神社に祀られる前は、経島(ふみしま)に鎮座していました。

経島は、面積約3,000平方メートル、日御碕神社から西へ約100メートル沖の海上にある無人島です。柱状節理(ちゅうじょうせつり)の石英角斑岩(かくはんがん)で形成され、まるで経典を積み重ねた様に見えたため、その名がついています。

ウミネコの繁殖地としても有名な経島は、国の天然記念物にも指定され、毎年約5,000羽のウミネコが、11月下旬から冬の間に飛来します。4月から5月は産卵の時期になり、ひなが成長する7月ごろに、島から飛び立ちます。

経島は、日御碕神社の神域にある孤島であり、神職以外は立ち入りが禁止されています。現在も神事が執り行われるなど、海の神様の聖地として人々から敬われています。紀元前536年(第3代天皇の安寧天皇13年)、天皇の勅命により上の宮(神の宮)が建立されると経島から現在の地へ遷宮します。

日御碕神社の本殿は、1634年当時松江藩主だった京極忠高が、江戸幕府の3代将軍徳川家光の命により着手し、松平直正により1644年に完成しました。なお、大鳥居も家光が1639年に寄進したもので、国の重要文化財に指定されています。

ご祭神・ご利益

花崗岩で造られた鳥居の奥には、鮮やかな朱色の楼門が松林をバックに良く映えて、荘厳さを漂わせています。楼門をくぐると小高いところに上の宮である「神の宮」があります。こちらに祀られているのが「素戔嗚尊」(すさのおのみこと)です。

素戔嗚尊が、熊成の峰に上って柏の葉を投げ、「我が神魂は、この柏葉の止まる所に住まん。」と占うと、風に舞った柏葉は、日御碕神社背後にある「隠ヶ丘」に止まったと伝えられています。そこで、素戔嗚尊の5世の孫である「天葺根命」(あめのふきねのみこと)が、素戔嗚尊を日御碕神社に奉斎したということです。

楼門の正面には、下の宮である「日沉宮」(ひしずみのみや)が見えてきます。日沉宮は、「日の本(ひのもと)の昼を守る伊勢神宮に対して、日の本(ひのもと)の夜を守る日御碕神社」との神勅により、お祀りしたのがはじまりとされています。

当初は、ここよりほど近い清江の浜の経島に天照大御神を奉斎しましたが、天葺根命が経島に行った際、天照大御神が降臨し神勅によって、現在の地に社殿が建立されることになりました。また日御碕神社は、出雲大社の祖神(おやがみ)さまといわれています。出雲大社の主祭神、大国主命(おおくにぬしのみこと)の父が素戔嗚尊とされているためで出雲大社とも深いつながりがあります。

また、素戔嗚尊は天照大御神の弟でもあり、日本神話で最も有名な神様が二柱鎮座されている、霊験あらたかな神社です。所願成就、縁結び、安産祈願、金運招福、商売繁盛、五穀豊穣、火防守護のご利益があります。

日御碕神社の見どころ

稲荷社

境内の奥に稲荷社が厳かに鎮座しています。この稲荷社は、厳しい狐の眷属がいることが話題になり、ネットに取り上げられたこともありました。

狐の眷属(神の使い)たちは日御碕神社に参拝に来る人をよく観察していて、態度が失礼で礼儀をわきまえない態度を取ると完全に無視をされて、稲荷社が発見できないようにするといわれています。ただし、しっかり心をこめて参拝すれば、より一層のご加護がいただける大変力のあるお稲荷様です。こちらの稲荷社では、いつも以上に気を引き締めてお参りしましょう。

夕日の祭り

日御碕神社は夜を守るお役目があることから、17時30分から19時の時間帯で毎年8月7日に「神幸神事」を斎行しています。ちょうど夕日が沈む頃合いから始まるので「夕日の祭り」と呼ばれています。経島に天照大御神が降臨した約2,500年以上前から続く、由緒正しい神事です。

日沉宮より天葺根命の御魂代が、神輿に移されて担ぎ出されると、経島の対岸まで神輿の後ろを矛や旗を手にした人達が付き従って行きます。祭の最中は、神職のみ経島に渡ることが許されます。島の頂上にあるご神体に、夕日に照らされながら祝詞を捧げる光景は神々しさを感じさせます。日御碕神社に、当日の17時までに矛や旗を取りに行けば、それらを持ってお祭りに誰でも参加することができます。

日御碕灯台

日御碕神社のすぐ近くに、日本一の高さがある「日御碕灯台」があり、神社と灯台を結ぶ日御碕海岸を見渡せます。「世界の灯台100選」にも選ばれています。海岸沿いの遊歩道を歩けば、出雲松島の奇岩絶壁の絶景スポットが望めます。

また、天気に恵まれれば経島に繁殖しているウミネコの群れはもちろん、国立公園に指定されている隠岐諸島まで眺めることができます。眼下に広がる日御碕神社と経島のパノラマの絶景を楽しんでみてはいかがですか。

日御碕神社の特にパワーがある場所

社殿

上の宮と下の宮は拝殿と本殿が続くどちらも権現造りになっています。華やかな安土桃山時代の面影を残した社殿は、柱と横木が丹塗り(にぬり)され、木や壁の切り口は白く塗られコントラストが鮮やかです。

上の宮と下の宮は境内の全ての石造建造物が貴重な神社建築物の為、国の重要文化財に指定されています。本殿と内陣両方の内壁や天井には、狩野派や土佐派の絵師による密画が描かれています。本殿の「蛙股」といわれる上を支えるために蛙の股のようになっている建築の部材には、竜虎や鶴亀、松竹梅に三猿などの彫刻が、見事に施されています。

日御碕街道は稲佐の浜から日御碕灯台へと続いており、そこから日御碕神社全体を眺めることができます。青い日本海と緑の松林が、朱色の社殿をより一層際立たせ、まるで竜宮城のような佇まいです。2つの社殿は、日の本の夜を司る重要な意味がある日御碕神社の要になっています。

日御碕神社の授与品

御神砂守

社務所などに陳列されることがなく、1日に決められた数だけしか授与されない大変貴重なお守りが、御神砂守(おすなまもり)です。神職の方に話して出してもらう以外、手に入れる方法はないそうです。

御神砂守には、こんな由来が伝わっています。昭和40年に交通事故で、医者からも見放されるほどの重症を負った人がすがる思いで、日御碕神社を訪れました。神職が地鎮祭に用いられる「神砂」を塗ったところ、傷が癒え完治したと伝えられています。このことから、厄除け、交通安全に絶大なご利益があるとされています。

通常のお守りのように持ち歩いてもいいですし、中身の砂を自宅の庭などに撒いても効果が期待できるといわれています。日御碕神社に参拝後は、ぜひ手に入れていただきたいパワーのあるお守りです。

まとめ

島根県といえば出雲大社ですが、そこから車で約20分のところに日御碕神社があります。周辺は灯台や日本海の絶景も楽しめますので、大社参拝後に日御碕神社にもぜひお参りしましょう。その際は、最強お守り「砂守り」を授かることもお忘れなく。

ライター サクヤ凛

基本情報

名称:日御碕神社

住所:島根県出雲市大社町日御碕455

電話番号:0853-54-5261

アクセス(車):山陰道 出雲ICより約28分、出雲大社から約18分 駐車場 あり 25台 無料

アクセス(バス):JR出雲市駅から一畑バス(日御碕行)60分 終点日御碕下車 徒歩1分