最上稲荷・妙教寺とはどんなスポットなのか?

日本三大稲荷の1つにも数えられる最上稲荷は、岡山県岡山市北区にあります。正式名称は「最上稲荷山妙教寺」です。吉備平野の自然豊かな野山が広がる中、龍王山の中腹に位置します。お稲荷様と言えば神社ですが、最上稲荷は神と仏が両方祀られた神仏習合の貴重なお寺です。お寺でありながら鳥居が残されている、不思議な聖域となっています。

最上稲荷は奈良時代に、報恩大師(ほうおんだいし)が孝謙天皇(こうけんてんのう)の病を治す勅命を受けたことに始まります。大師は最上稲荷の背後にある、龍王山の中腹にある「八畳岩」で祈願していると、白狐に乗る最上位経王大菩薩(さいじょういきょうおうだいぼさつ)が現れました。その後、孝謙天皇の病気が回復したと伝えられています。最上稲荷が霊験あらたかなお寺であることが分かります。

「不思議なご利益をお授けくださる最上さま」と称され、最上稲荷は人々に親しまれ永く信仰を集めてきました。また、「縁の願掛け」でも知られています。悪縁を断ち切ってから、良縁を結ぶ事ができるパワースポットとして、今でも多くの人が祈願に訪れています。新しいステップを踏み出すための、大きな一歩となることでしょう。

香椎宮-2.png) 最上稲荷・妙教寺の特徴

最上稲荷・妙教寺の特徴

最上稲荷が建立されたのは、今から1200年以上も昔のことです。奈良時代752年、孝謙天皇が病に臥し、病気平癒の命が報恩大師に下りました。龍王山の八畳岩の岩窟で祈っていると、最上位経王大菩薩が降臨します。そして、大師が大菩薩の尊影を刻んで祈願を続けたことにより、天皇は無事に快癒されたそうです。また、785年には桓武天皇(かいむてんおう)が病にかかった際も、大師が祈願して快癒されました。これを喜ばれた天皇の命によって、霊験あらたかなこの地に「龍王山神宮寺」が建立されました。これが最上稲荷の始まりです。

その後、龍王山神宮寺は繁栄を極めます。しかし、戦国時代には備中高松城の戦いで水攻めの際に、龍王山神宮寺は戦火を受けて堂宇が焼失しました。唯一、ご本尊「最上位経王大菩薩像」は、八畳岩の下に運ばれて難を免れることができました。ご本尊を基に1601年に、領主の花房公は遠く関東より日円聖人(にちえんしょうにん)を招き、復興されました。この際、龍王山神宮寺の名を現在の「稲荷山妙教寺」と改めました。

最上稲荷ではご本尊の「最上位経王大菩薩」と、脇神として水神「八大龍王尊」・開運の「三面大黒尊天」が、最上三神として本殿に祀られています。ご本尊は左手に稲穂・右手に鎌を持ち、慈悲深い菩薩と伝えられています。「お互いに拝み合い慈しみ合う心(合掌の心)」が、最上稲荷の教えの基となり広く信仰を集めてきました。五穀豊穣・商売繁盛・開運など多くの福徳がある最上稲荷は、今でも人々に篤く崇敬されています。

最上稲荷は明治時代の神仏分離令において、特別に神仏習合を祭祀したままの形態が許されています。仏教と神式の流れを持ち合わせる日蓮宗の寺院です。お寺の入口には鳥居があり、神宮形式をあわせ持つ本殿(霊光殿)には大きな注連縄が架けられています。江戸時代まではこの神仏習合が普通の時代でしたから、現在では貴重な寺院と言えます。

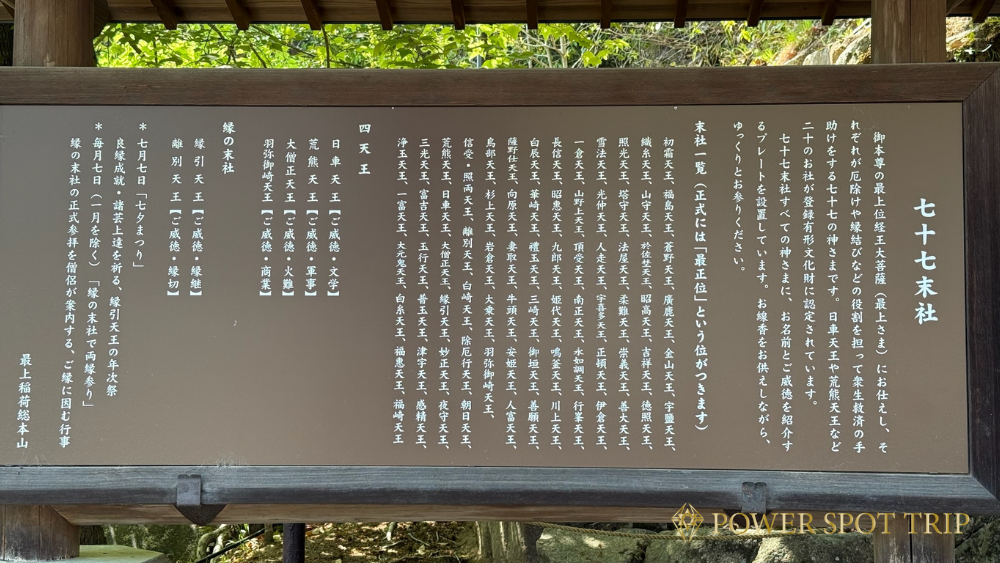

最上稲荷の境内には、江戸時代から信仰を集めてきた「七十七末社」があります。ご本尊にお仕えして、厄除けや・縁結びなどの役割を担い、衆生救済の手助けをする神がそれぞれ祀られています。末社を一巡してお参りすることで、神の力が合わさり利益が深まると考えられています。「荒熊天王」「朝日天王」をはじめ20もの末社は、登録有形文化財に指定されています。「縁の願掛け」で知られる最上稲荷ですが、縁切り・縁結びの神も「七十七末社」の1つです。「美麗・人気・愛嬌」などの神も合わせてお参りすれば、素敵なご縁を授かれることでしょう。

最上稲荷・妙教寺のご本尊

最上位経王大菩薩

八大龍王尊

三面大黒尊天

最上稲荷・妙教寺のご利益

最上稲荷は主に、五穀豊穣・商売繁盛・開運・縁結びなどで知られています。そして、七十七末社もあるので、様々な神からの手助けを合わせて授かることができます。自分の願いに合ったお社を探してみましょう。

最上稲荷・妙教寺のどこが見どころか?

最上稲荷の敷地面積は、60万㎡を超える規模の大きな寺院です。本殿の後ろに迫る龍王山は、紛れもなくパワースポットです。聖域に足を踏み入れたとたんに、ただならぬ空気が感じられることでしょう。境内には美しい日本庭園があり山頂からの眺めは素晴らしく、豊臣秀吉(とよとみひでよし)が備中高松城水攻めの際に陣を構えた場所などもあります。最上稲荷には見どころが多く、パワーある山頂までの山巡りも入れると、半日くらいかけてゆっくり参拝するのがおすすめです。

大鳥居

ベンガラの朱い大鳥居は鉄筋コンクリート製で、高さが27.5m・柱の直径4.6m・重さは2,800tあると言われています。遠くからでも最上稲荷の場所がすぐに分かることでしょう。ベンガラの朱い色は「魔力」に対抗できると言われています。

仁王門

現在の仁王門は、石造りの煌びやかなインドの殿堂様式です。登録有形文化財に登録されています。ガラス張りの奥には、黄金に輝く仁王様が立っています。ボタンを押すとライトアップされ仁王様が光輝きます。反対側には金色に輝く、お稲荷の狐も飾られています。

本殿(霊光殿)

荘厳な本殿の梁に架けられた巨大な注連縄は、長さ約12m・太さの直径は約1.8m・総重量1.5tほどです。本殿内の中央には、最上位経王大菩薩・左に八大龍王尊・右に三面大黒尊天が祀られています。大きな屋根には重厚感があり、荘厳ですっきりとした印象の本殿は、1979年に建てられました。また、本殿裏には石彫の作品「生命の連環-法華経より」があります。花崗岩に彫られた石彫は、縦8m・横24mと大規模で、「水」がモチーフです。自然に溶け込みながらも、存在感が際立っています。ぜひ本殿裏へも回ってみましょう。

旧本殿(霊応殿)

江戸時代1741年に再建された旧本殿は、新本殿の建立に際し、曳家工法で場所を移されました。最上稲荷最古の木造建築物で、最奥の建物は岡山市重要文化財に指定されています。その他の建物も、平成21年に登録有形文化財に指定されました。拝殿・本殿が別々の中世神社様式で、周りには七十七末社があります。

縁の末社

縁の末社の鳥居の先には、最正位縁引天王(さいしょういえんびきてんのう)と最正位離別天王(さいしょういりべつてんのう)が別々のお社に祀られています。悪縁を断ち切り良縁を結ぶ、新しい可能性を引き寄せるパワースポットとして有名です。まずは悪縁を切ってから、良縁祈願を行います。毎月7日には正式な参拝方法を、僧侶が伝授して下さります。奉納料900円以上を納めますが、茶菓の接待・縁お守りが特別授与されるので、7日に参拝するのもおすすめです。男女の縁に限らず、仕事・学業・芸などの良い縁も結んでくださるそうです。

八畳岩・題目岩

最上稲荷の霊場のなかでも、「八畳岩」は外せないパワースポットです。八畳岩は巨大な岩が重なり合う巨石群のことで、一番上の岩が八畳分の広さであることから名付けられました。報恩大師が、その巨岩の下の岩窟で祈願した場所です。そして、最上位経王大菩薩が降臨した聖地でもあります。八畳岩に行く途中には、圧倒的存在感の「題目岩」があります。岩の高さは8mに及び、岩には「南無妙法蓮華経」の文字が刻まれています。また、滝行の場「本滝」もあります。

巌開明王

八畳岩の近くにはご神水が湧く霊泉「巌開明王」があります。巌開明王とは、報恩大師が修行中に腰かけていた岩の1つが割れて、そこから水が湧き出したことが由来となっています。

奥の院・一乗寺

奥の院は龍王山の頂上にあります。最上稲荷でも最大の聖地として、今も僧侶らの修行場となっています。八畳岩からは徒歩で15分程です。山頂までの参道の傍らには、祠や石碑が立ち並び壮観です。

最上稲荷・妙教寺の一番パワーのある所

最上稲荷は、「奥の院」へと続く参道を兼ねた龍王山が、最上稲荷でも最大の聖地と言われ、今も僧侶の修行場となっています。険しい道のりもあり、本殿エリアとは違った静寂に満ちています。その中でも、神が降臨した「八畳岩」と、「南無妙法蓮華経」の7文字が刻まれた「題目岩」は強力なパワースポットと言われています。

最上稲荷・妙教寺のまとめ

岡山県岡山市北区の野山が広がる中、龍王山の中腹に最上稲荷があります。正式な名称は「最上稲荷山妙教寺」で、神仏習合の今では貴重なお寺です。最上稲荷の開基は奈良時代で、報恩大師が孝謙天皇などの病気平癒を祈願して治癒したことから、霊験が認められ建立されました。「不思議なご利益をお授けくださる最上さま」として、また、「縁の願掛け」でも知られています。境内には七十七末社があり、ご本尊に仕える神々が祀られています。神が降臨した龍王山にある最上稲荷は、その霊験から今でも多くの人が訪れています。

ライター 梅花桜花

基本情報

住所:〒701-1331 岡山県岡山市北区高松稲荷712

電話番号:086-287-3700

定休日:無

拝観時間:24時間参拝可能

拝観料:無

アクセス:

・JR岡山駅から 運動公園口(西口)より 約15km タクシーで20分

・JR桃太郎線(吉備線)で備中高松駅下車 約 2km タクシーで5分

・岡山空港より 約8km タクシーで10分

・岡山自動車道 岡山総社ICより 約5km 車で10分

駐車場:無 周辺に5000台収容の民間駐車場有り

(境内には身体障がい者用駐車場が4台分あります)

HP:https://inari.ne.jp/