住吉大社は大阪随一のパワースポット「すみよっさん」

大阪の住吉大社は、1,800年以上の歴史を誇る全国有数のパワースポットであり、地元では「すみよっさん」の愛称で親しまれています。古くより多くの人から愛され、今でもお正月には230万人以上の参詣者が訪れます。

国宝に指定された本殿や、美しい反橋など見どころも数多くあります。今回は、魅力あふれる住吉大社についてたっぷりご紹介しましょう。

住吉大社の歴史

はじまり

約1,800年前、第14代仲哀(ちゅうあい)天皇の時代、九州地方にあった熊襲が朝鮮の新羅と手を組み、大和政権に抵抗していました。仲哀天皇はこれを制圧しようと、たびたび九州へ遠征を行っていました。

ところが、仲哀天皇は崩御。神功皇后(じんぐうこうごう)は仲哀天皇亡き後も、悲しみの中戦い続け、海を越え新羅へ出兵しました。出兵の際に海の神の、底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うはつつのおのみこと)の住吉三神(すみよしさんじん)に海上の安全を祈願します。

その後、無事新羅を平定し凱旋帰国した神功皇后はこの地に住吉三神を祀り、これが住吉大社のはじまりとされています。また、この日が卯の年、卯の月、卯の日だったことから、兎(うさぎ)が住吉大社の神の使いとされました。その後、神功皇后もこの地に祀られご祭神として鎮座しています。

また、遣唐使船の進発の地としても住吉大社は有名です。630年、遣隋使に始まり、遣唐使が894年に打ち切られるまで、大陸へと向かう船団は、住吉津(すみのえのつ)から出航していました。危険を伴う航路の前には、海の神の住吉三神に安全祈願をしていたと考えられています。

古代、住吉大社のすぐそばまで海だったそうです。今でも、住吉大社から西へ500メートル行ったところでは、「高燈籠」(たかとうろう)と呼ばれる日本最古の灯台遺跡が、その証拠に残されています。

住吉大社への参拝後に、太古のロマンを感じに見に行ってみてはいかがでしょうか。

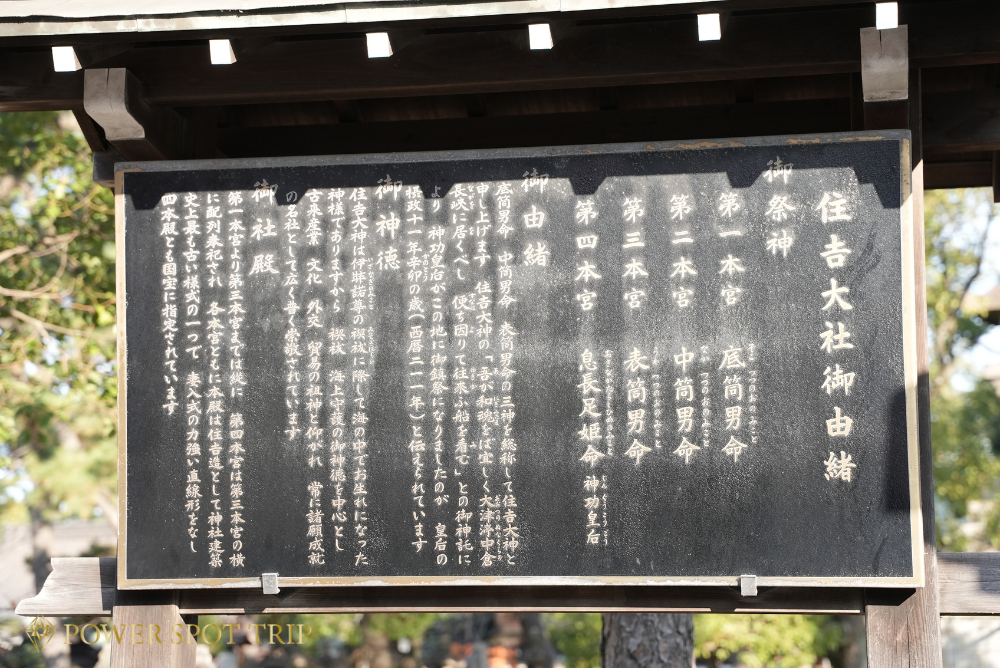

ご祭神・ご利益

ご祭神は底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)と表筒男命(うはつつのおのみこと)の住吉三神です。

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)は、妻の伊弉冉尊(いざなみのみこと)を黄泉の国まで追って行きましたが、変わり果てた伊弉冉尊の姿を見ておののき、黄泉の国から逃げ帰ります。伊弉諾尊は、黄泉の国での穢れを祓うため海に入りました。その際、海底から底筒男命が、海の中ほどからは中筒男命が、海上からは表筒男命が誕生しました。

海そのものである住吉三神は、海上安全のご利益があるため、漁業や航海の神様として特に漁師や海を渡る人々から崇敬されています。

なお、筒の字は星を意味しています。昔は、航路を決める上で星は重要な目印とされていました。住吉三神を星の姿に重ね、海に出る人々は航海を安全に導いてくれると信じていたことでしょう。

また住吉大社には、神功皇后(じんぐうこうごう)も祀られています。第14代仲哀天皇の妃で妊娠中の身でありながら、朝鮮半島の新羅へ攻め込む勇敢な皇后として有名です。

住吉三神のご神託により、神功皇后は戦勝を確信し、自ら戦隊を率いて新羅へと攻め入りました。その勢いに圧倒された新羅の国王は、戦わずして降伏します。その勇ましさから神功皇后は戦いの神様としても崇められました。

更に、住吉大社の地は海が広がる風光明媚な場所であることから、歌会が催されるなど和歌の聖地でもありました。「源氏物語」や「伊勢物語」にも住吉大社の神様は登場し、歌人や詩人からも文芸にご利益のある神様として崇敬を集めています。

このことから住吉大社のご利益は、海上安全、厄除け、武運長久、漁業、農業、芸能、和歌と多岐に渡り授かることができるとされています。

住吉大社の見どころ

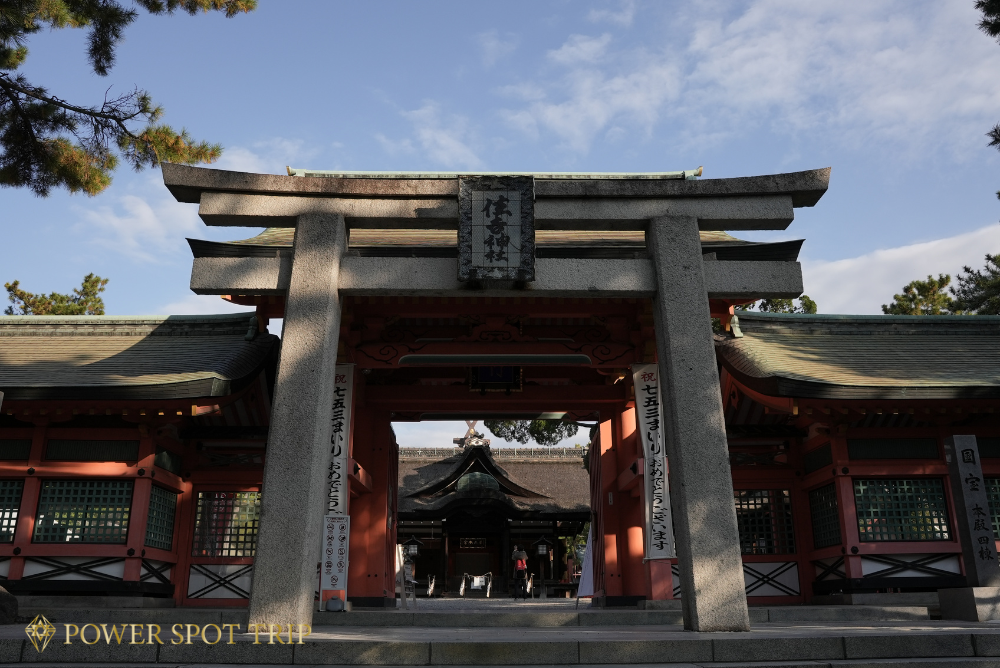

住吉鳥居

第一本宮、第二本宮、第三本宮、第四本宮、若宮八幡宮に限り、住吉鳥居が見られます。柱が四角く貫(ぬき)の両端が柱から外に出ていないことが、住吉鳥居の特徴です。

神使いの兎

神社仏閣では、身を清めるため必ず置かれている手水舎ですが、住吉大社では珍しい兎(うさぎ)の形をしています。神功皇后がご祭神としてお祀りした年月日が、西暦211年「辛卯の年」(西暦211年)とされ、さらに「卯歳」(うのとし)の「卯月」(うづき)の「卯の日」(うのひ)だったことから、兎との深い結びつきが由来とされています。

また、第四本宮前には、なでるとご利益があるとされる、翡翠のなで兎像があります。兎をなでて無病息災を祈願してみましょう。

本殿

住吉大社の本殿は大阪湾の方向の西に向き、第一本宮から第四本宮までの4つの本宮で成り立っています。その配置は全国的にも珍しく、第一本宮から第三本宮は縦に直列し、第四本宮は第三本宮の横に並列しています。第一本宮は底筒男命、第二本宮は中筒男命、第三本宮には表筒男命が祀られています。

住吉三神は全て男神ということで縦並びに、第四本宮のご祭神である神功皇后は女神ということで1棟だけ南側にあります。大海原を行く船団のようだと例えられる独自の配列は、他の神社でもなかなか見かけることはありません。

また、本殿は神社建築で史上最古の様式の一つ、「住吉造」と称された造りで、1810年に建てられました。伊勢神宮に代表される「神明造」、出雲大社に代表される「大社造」と並び、とても貴重な建築物のため、4つの本宮はいずれも国宝に指定されています。直線的な檜皮葺(ひわだぶき)の屋根と2つの斜面が棟の両側に流れ、まるで書物を開いたかのようにも見えます。

板壁は白色の胡粉(ごふん)塗りで、柱は朱(丹)塗りとはっきりした色使いです。シックで厳かな境内に、鮮明に際立って見えます。

なお、参拝する際は、第一本宮、第二本宮から第三本宮、第四本宮へと順番に巡るのがよいとされています。

反橋

住吉大社といえば、「反橋」のイメージが強いのではないでしょうか。住吉大社の象徴でもある反橋は、通称「太鼓橋」とも呼ばれます。朱色の欄干が、水面に映り反射して円のように見えるため、太鼓のようだとこのように称されています。ぜひ横からの反橋も眺めてみましょう。逆さ富士ならぬ逆さ反橋になり、水面に動きがない時は絶景を楽しめます。

夜はライトアップされ、昼間には見られない幻想的な景観になります。こちらも見ごたえ十分で「関西夜景100選」にも選ばれています。

反橋を支える石の橋脚(きょうきゃく)は慶長年間、豊臣秀吉の側室淀君が奉納したと伝えられています。

反橋を渡れば、神様に近づくことにより罪、穢れを祓い清めることができるとされています。また、反橋は遥か天上にある神々の国と地上に住む人々を繋ぐ架け橋とされ、虹にも例えられるため、大きく反っています。最大傾斜は48度あり、見た目以上に角度がきついため、特に降りる際は足元に気を付けながら注意して渡りましょう。

一寸法師のお椀

住吉大社と日本昔話に出てくる「一寸法師」とは、実は縁があるのはご存知でしょうか。境内に位置する住吉大社の末社、「種貸社」(たねかししゃ)の手水舎には、お椀に乗った小さくも勇ましい一寸法師の姿があります。「子供をどうか授けてください。」と、おじいさんとおばあさんが祈願したのが住吉大社だそうで一寸法師の発祥の地とされています。種貸社では「一寸法師のお椀」に乗ることもできるので、一寸法師になった気分で記念撮影も楽しめますよ。

千年の楠

境内にあるご神木、楠は樹齢1,000年といわれています。緑が生い茂る境内でも一際大きく、枝を広げて葉を茂らせています。1,000年も前から同じ場所にたたずむ生命の神秘を感じながら、ご神木の下でパワーをいただいてはいかがでしょうか。

初辰まいり

初辰(はつたつ)まいりとは、毎月の最初の辰の日に、「種貸社」(たねかししゃ)、「楠珺社」(なんくんしゃ)、「浅澤社」(あさざわしゃ)「大歳社」(おおとししゃ)と4つの末社を順番に巡る住吉大社独特の参拝方法です。

特に、商売や家庭の発達、繁栄に絶大なご利益があるとされています。

また、4年を一区切りとして48回、つまり48カ月続けると満願成就となります。ただし、遠方にお住いの方や忙しい方など4年も続けるのが難しい場合は、1回限りの初辰まいりでもご利益は絶大だそうなので、一度は訪れてみることをおすすめします。

住吉大社の特にパワーがある場所

五所御前

五所御前は、住吉大社の中で最も崇高な場所として敬われています。約1,800年前、神功皇后が住吉大社鎮座のため社地を探していた際、この場所に三羽の鷺が木に止まったことから最初にお祀りしたそうです。五所御前は、五大力といわれる5つの力、智力・体力・福力・財力・寿力が授かるとされているため、住吉大社のパワースポットの中でも特に人気があります。

この五大力を得るためには、やり方があります。まず、五所御前の石垣玉から「五」「大」「力」と書かれた小石を1個ずつ探し出します。それを3個1組にしてお守りにします。お守り袋が500円で授与されているので、袋に入れて肌身離さず持つようにすれば、心願成就できると伝えられています。

願いを叶えていただいた後は、自宅の近くなどで小石を拾い、それぞれに「五」「大」「力」と書き、五所御前の石と一緒に、石玉垣にお守り袋をかけておきます。 五所御前の石玉垣には、お礼参りされた方のお守り袋がたくさんかけられています。これを見ると、いかに多くの方がご利益を頂いているかがわかります。

五所御前の石玉垣には、お礼参りされた方のお守り袋がたくさんかけられています。これを見ると、いかに多くの方がご利益を頂いているかがわかります。

まとめ

住吉大社の境内はとても広く、大阪随一のパワースポットともいわれるだけあり、見どころが数多くあります。せっかくならじっくり楽しみながら滞在したいですね。2時間ほどかけて回れば、ゆっくり見られるかと思います。ポイントを余すことなく押さえて、パワーをしっかりいただきましょう。

ライターネーム/サクヤ凛

基本情報

住所:〒558-0045 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目9-89

参拝時間:

・4月〜9月 6:00〜17:00(御垣内)

・10月〜3月 6:30〜17:00(御垣内、毎月1日と初辰日は6:00開門)

※御守授与所 9:00~17:00

定休日:年中無休

電話番号:06-6672-0753

FAX:06-6672-0110

公式HP:sumiyoshitaisha.net(最新情報は公式HPでご確認ください。)

料金:境内自由

駐車場:

大型:1時間500円、普通:1時間200円(お正月、住吉祭とその前後は利用不可)

車でのアクセス:

・阪神高速15号堺線 「玉出」出口から約10分

・阪神高速4号湾岸線「大浜」出口から約10分

電車でのアクセス:

・阪堺電気軌道阪堺線「住吉鳥居前駅」から徒歩すぐ

・南海電鉄本線「住吉大社」から東へ徒歩3分

・南海電鉄高野線「住吉東」から西へ徒歩5分

※記載した金額等は2022年5月時点のものであり、変更の可能性があります。